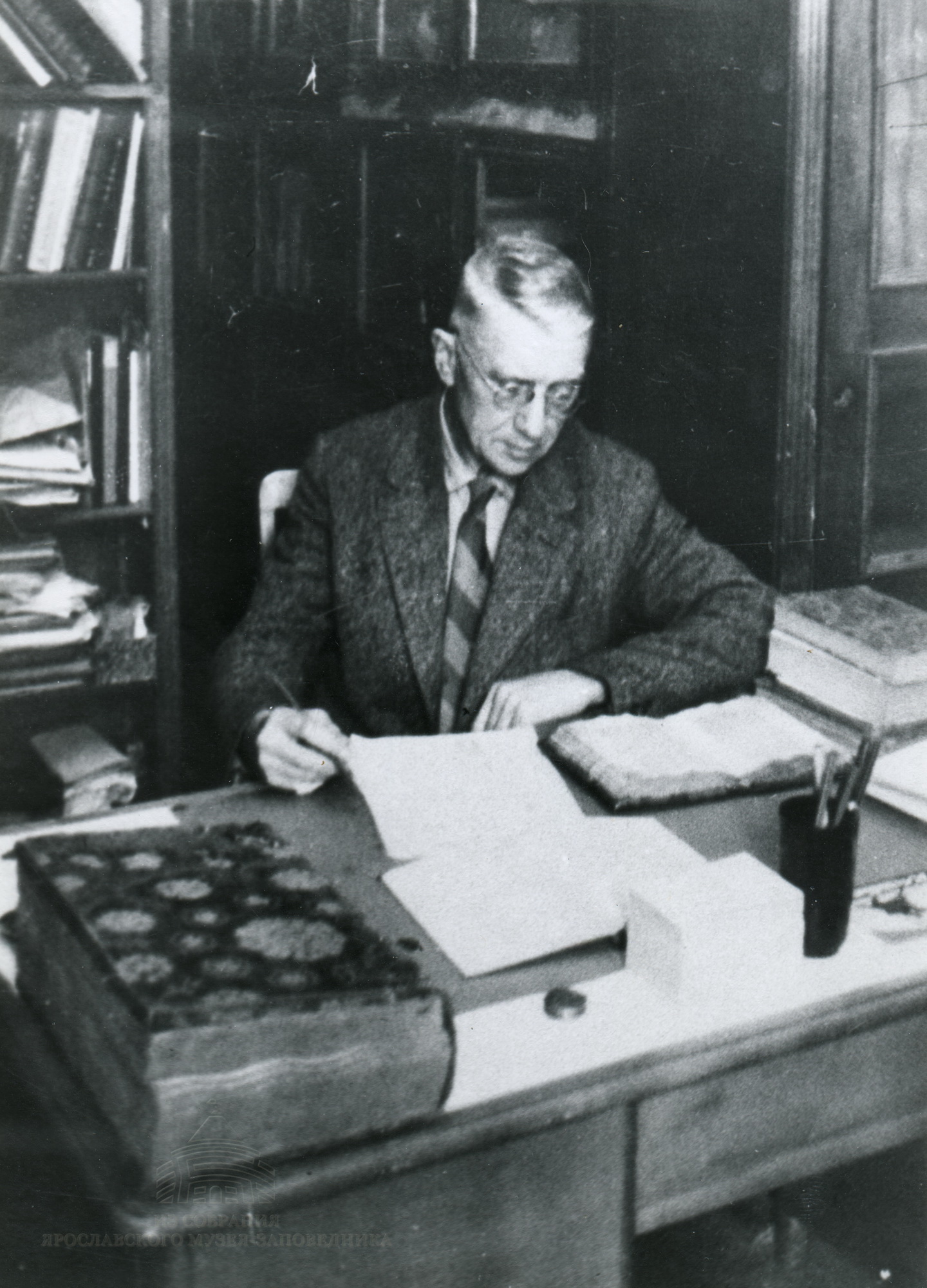

Михаил Германович Мейерович, заместитель директора по научной части Ярославского областного краеведческого музея. Вторая половина 1950-х годов.

Михаил Германович Мейерович, заместитель директора по научной части Ярославского областного краеведческого музея. Вторая половина 1950-х годов.

Настоящей эпохой в истории Ярославского музея-заповедника стали 20 лет, когда здесь работал историк и краевед Михаил Германович Мейерович — с 1951 по 1970 год. 18 лет он был заместителем директора по научной части. Благодаря его высокому профессионализму и энергии, музей превратился в крупнейший научно-методический и научный центр. «Это были лучшие годы Ярославского музея» — так об этом времени пишет историк ярославского музейного дела Николай Павлович Рязанцев, один из учеников и коллега М. Г. Мейеровича.

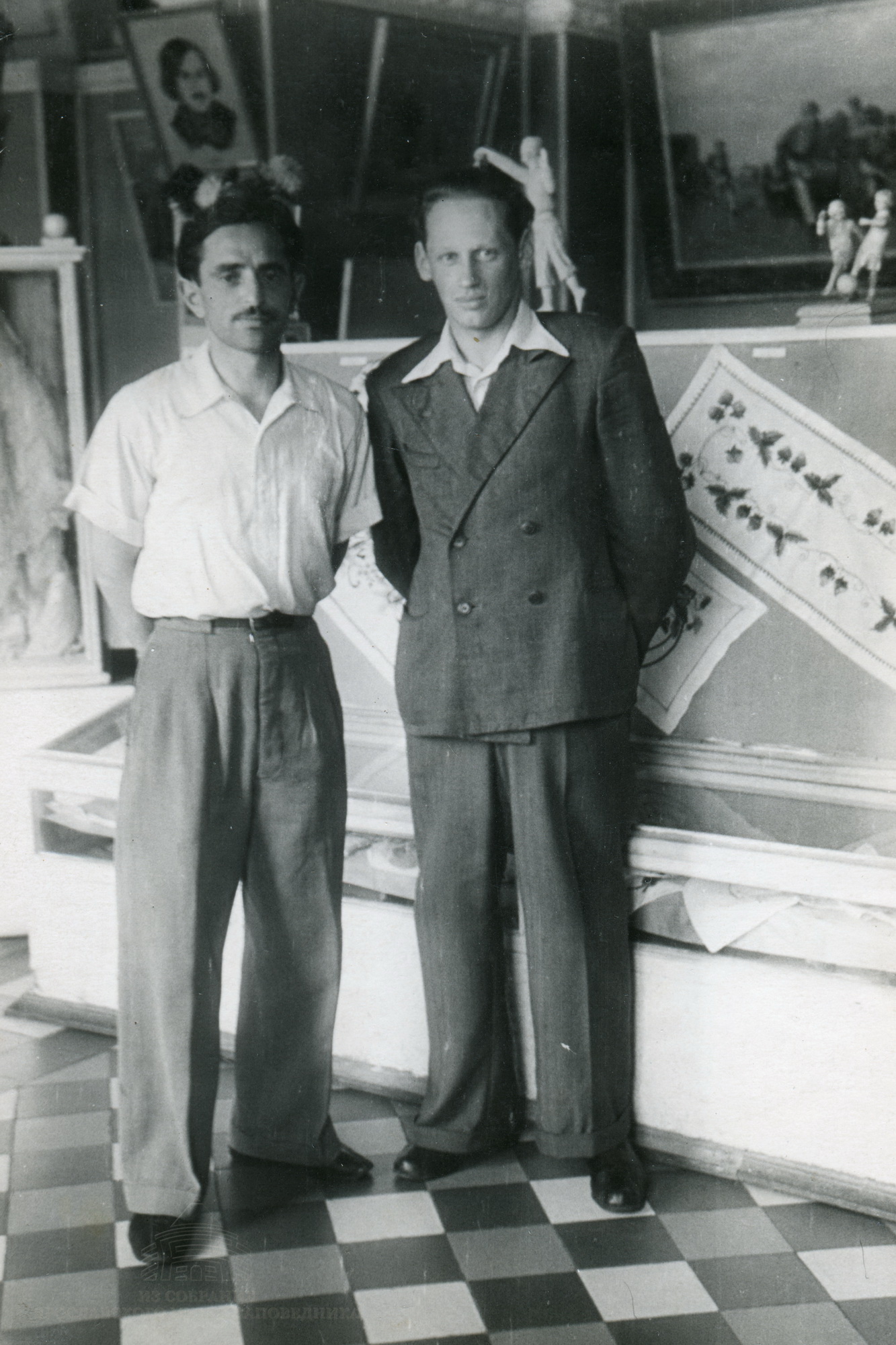

Михаил Мейерович родился в Ярославле 12 ноября 1921 года в семье служащего. В 1926 году его отец «за незаконное предпринимательство» был выслан в город Ачинск. После окончания ссылки семья жила сначала в Кемерове, а затем в Луганске. Мейерович с теплотой вспоминал о годах детства — он был обычным советским юношей, свято верившим в светлое будущее. В 1939 году он окончил среднюю школу и поступил на исторический факультет Московского института философии, литературы, истории им. Н. Г. Чернышевского (МИФЛИ). В сентябре 1939 года со студенческой скамьи М. Г. Мейерович был призван в Красную Армию. Он прошёл всю Великую Отечественную войну — воевал на Южном, Северо-Кавказском и Закавказском фронтах, награждён орденом Отечественной войны II степени и 15 медалями, и был демобилизован в 1946 году. Со времён войны М. Г. Мейерович носил тонкие грузинские усы в память о своих боевых товарищах.

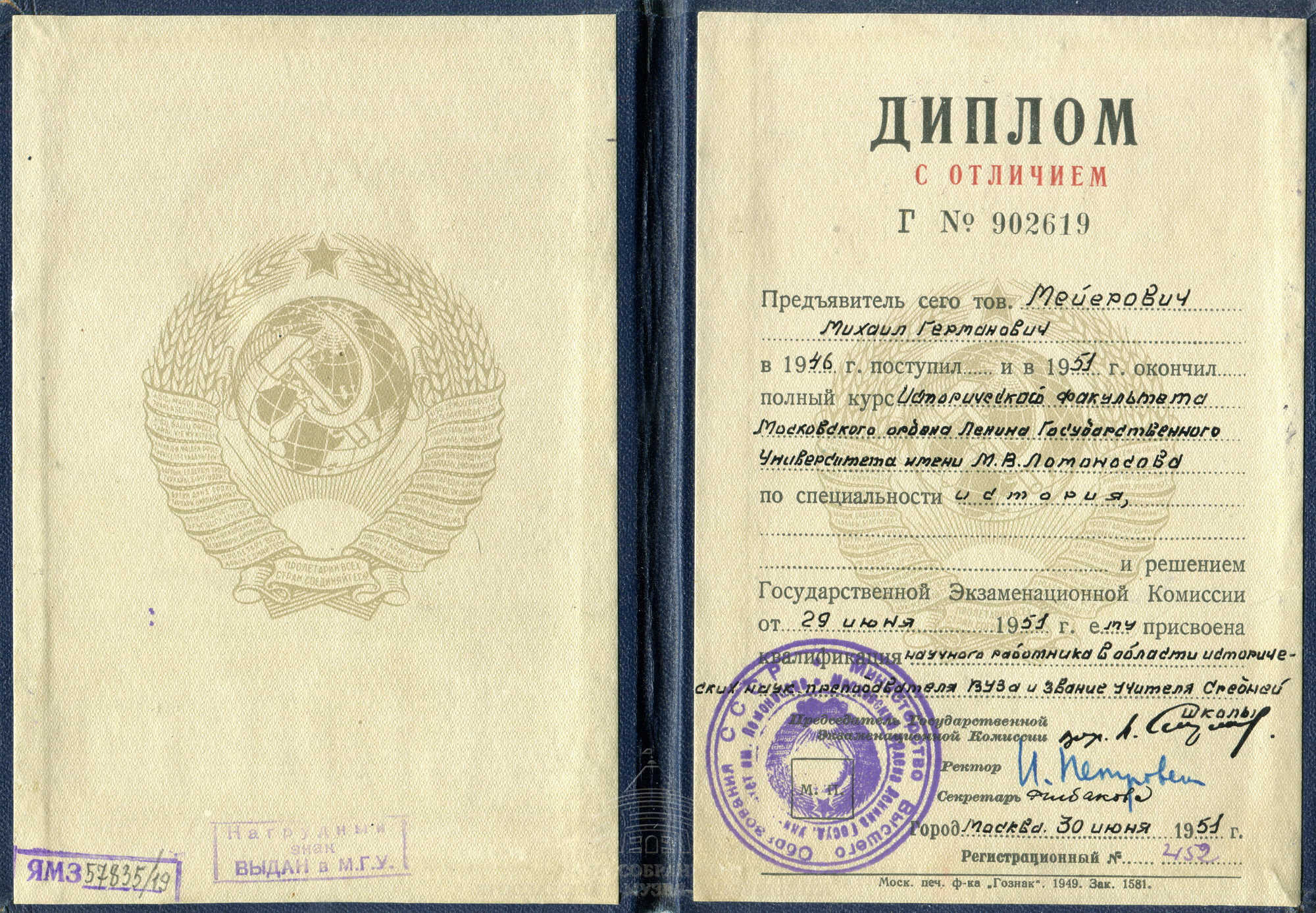

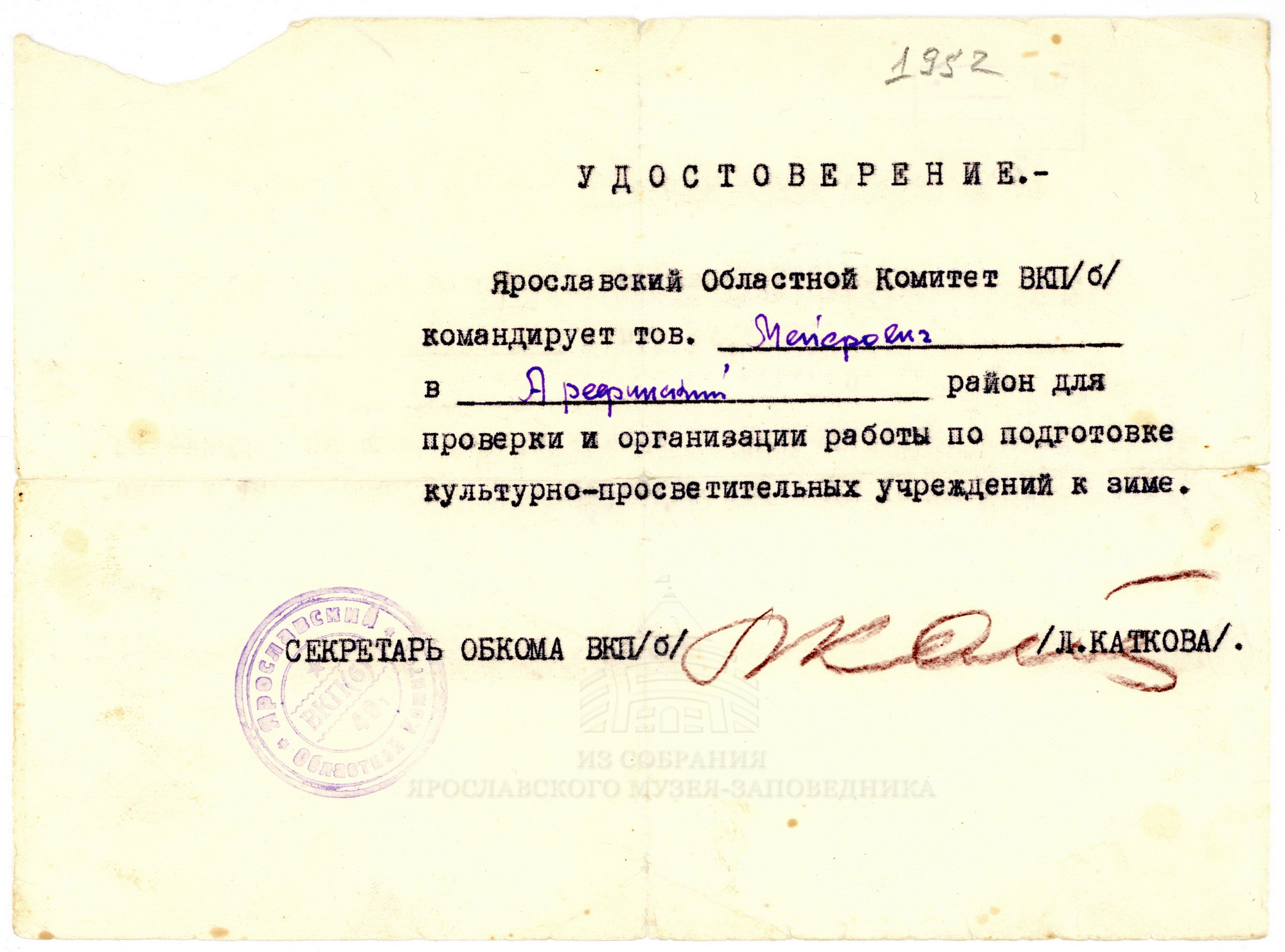

После демобилизации М. Г. Мейерович вернулся на исторический факультет Московского государственного университета (в годы войны МИФЛИ был слит с МГУ), который окончил с отличием в 1951 году. Окончание учёбы совпало с разгаром государственной антизападной и антисемитской кампании «борьбы с космополитизмом». Старший брат Мейеровича, известный под литературным псевдонимом как Ефим Холодов, был назван газетой «Правда» в числе самых опасных «космополитов». Так возникло «персональное дело» М. Г. Мейеровича, и молодому специалисту пришлось покинуть Москву. Он вернулся в Ярославль, в котором провёл раннее детство, и поступил на службу в Ярославский областной краеведческий музей. После блестящей защиты диплома на тему «Социальная и политическая программа так называемой «Реформации императора Сигизмунда»» ему пришлось читать лекции о международном положении и разрабатывать экспозицию советского отдела. Так началась музейная карьера — сначала научный сотрудник в отделе советского периода, затем в отделе дореволюционного прошлого, а с 4 сентября 1953 года заместитель директора по научной части. М. Г. Мейерович был назначен на одну из ключевых должностей — именно зам по науке определяет направления научной деятельности в музее.

Здание Ярославского областного краеведческого музея на Советской площади. 1947 г.

Здание Ярославского областного краеведческого музея на Советской площади. 1947 г. Диплом с отличием об окончании исторического факультета МГУ на имя Михаила Германовича Мейеровича. 1951 г.

Диплом с отличием об окончании исторического факультета МГУ на имя Михаила Германовича Мейеровича. 1951 г. Членский билет Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний на имя Михаила Германовича Мейеровича. 1952 г.

Членский билет Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний на имя Михаила Германовича Мейеровича. 1952 г.  Командировочное удостоверение Михаила Германовича Мейеровича в Арефинский район Ярославской области для проверки и организации работы по подготовке культурных учреждений к зиме. 1952 г.

Командировочное удостоверение Михаила Германовича Мейеровича в Арефинский район Ярославской области для проверки и организации работы по подготовке культурных учреждений к зиме. 1952 г. Сотрудники Ярославского областного краеведческого музея — старший научный сотрудник Михаил Германович Мейерович и заведующий советским отделом Геннадий Фёдорович Балашов. Август 1951 года.

Сотрудники Ярославского областного краеведческого музея — старший научный сотрудник Михаил Германович Мейерович и заведующий советским отделом Геннадий Фёдорович Балашов. Август 1951 года. Коллектив Ярославского областного краеведческого музея. 1950-е годы. В нижнем ряду: 2-й слева научный сотрудник и таксидермист отдела природы Леонид Васильевич Масленников, 1-й справа препаратор отдела природы Герман Владимирович Кульков. В среднем ряду: 1-я слева музейный художник Лидия Семёновна Минакова, 4-я слева заведующая досоветским отделом Нина Яковлевна Тарасова, в центре — заведующий отделом природы Николай Васильевич Кузнецов, 4-я справа директор музея Августа Александровна Романычева.

Коллектив Ярославского областного краеведческого музея. 1950-е годы. В нижнем ряду: 2-й слева научный сотрудник и таксидермист отдела природы Леонид Васильевич Масленников, 1-й справа препаратор отдела природы Герман Владимирович Кульков. В среднем ряду: 1-я слева музейный художник Лидия Семёновна Минакова, 4-я слева заведующая досоветским отделом Нина Яковлевна Тарасова, в центре — заведующий отделом природы Николай Васильевич Кузнецов, 4-я справа директор музея Августа Александровна Романычева. Коллектив Ярославского областного краеведческого музея на уборке картофеля в колхозе. Август 1956 года.

Коллектив Ярославского областного краеведческого музея на уборке картофеля в колхозе. Август 1956 года.

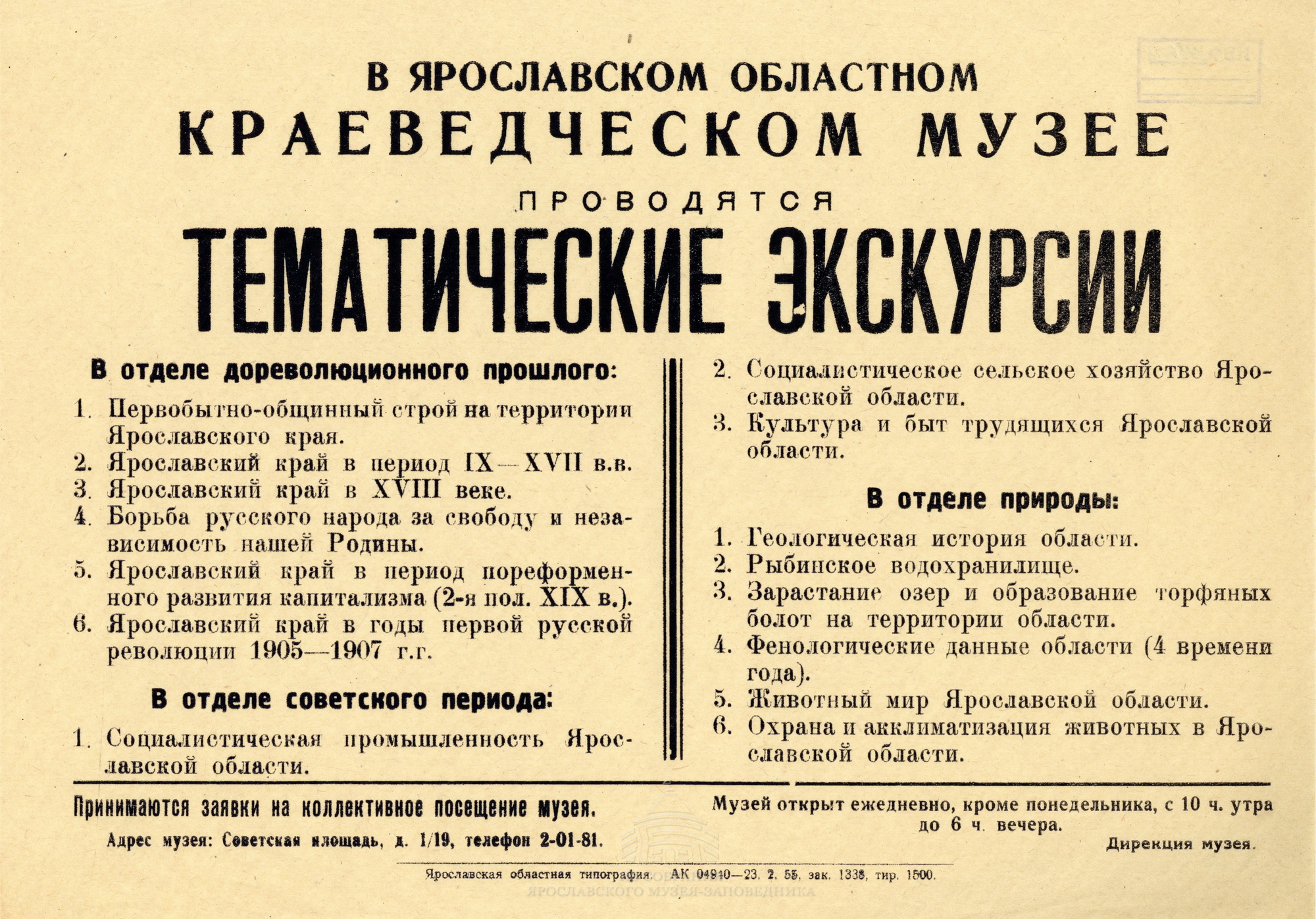

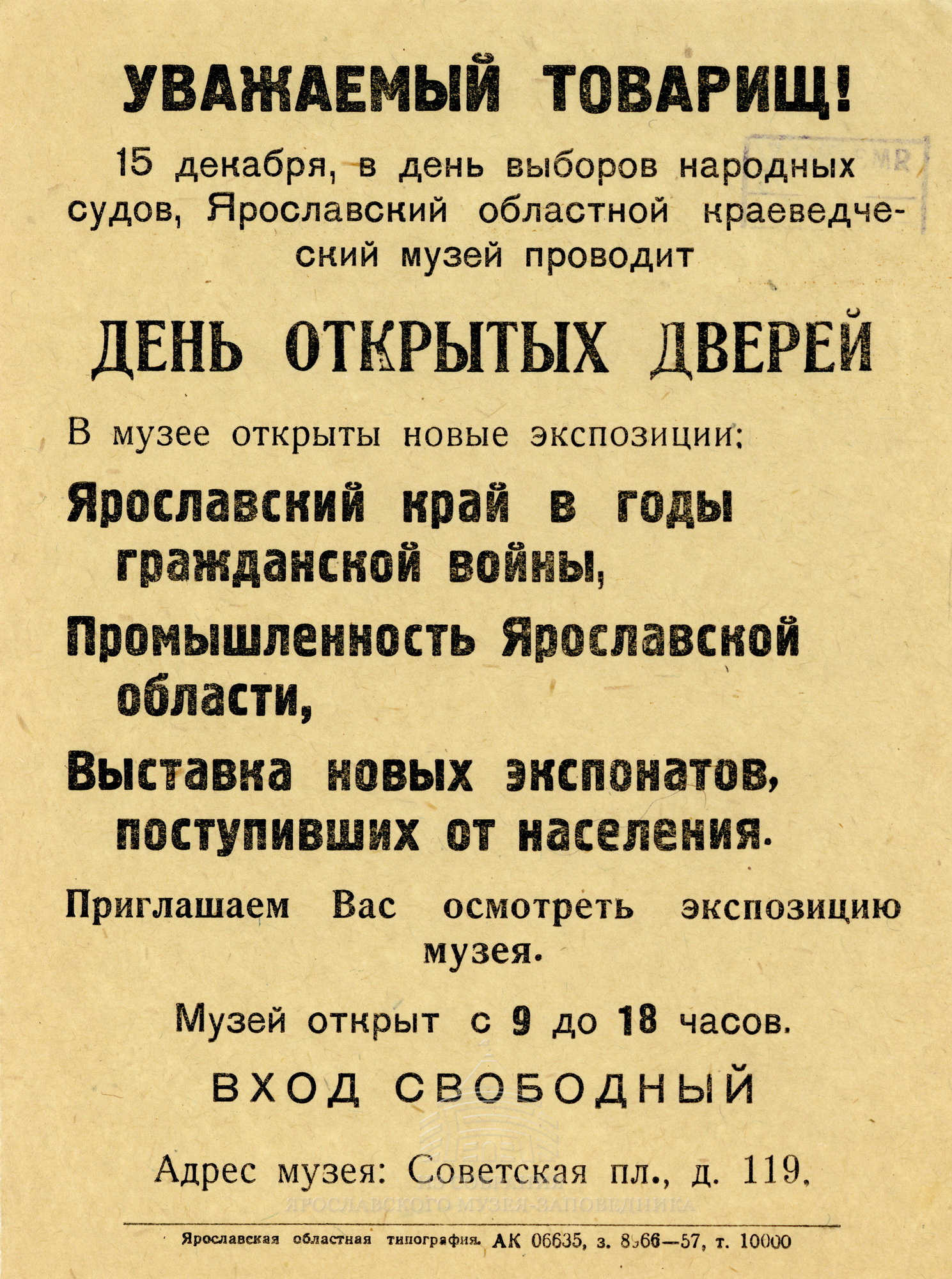

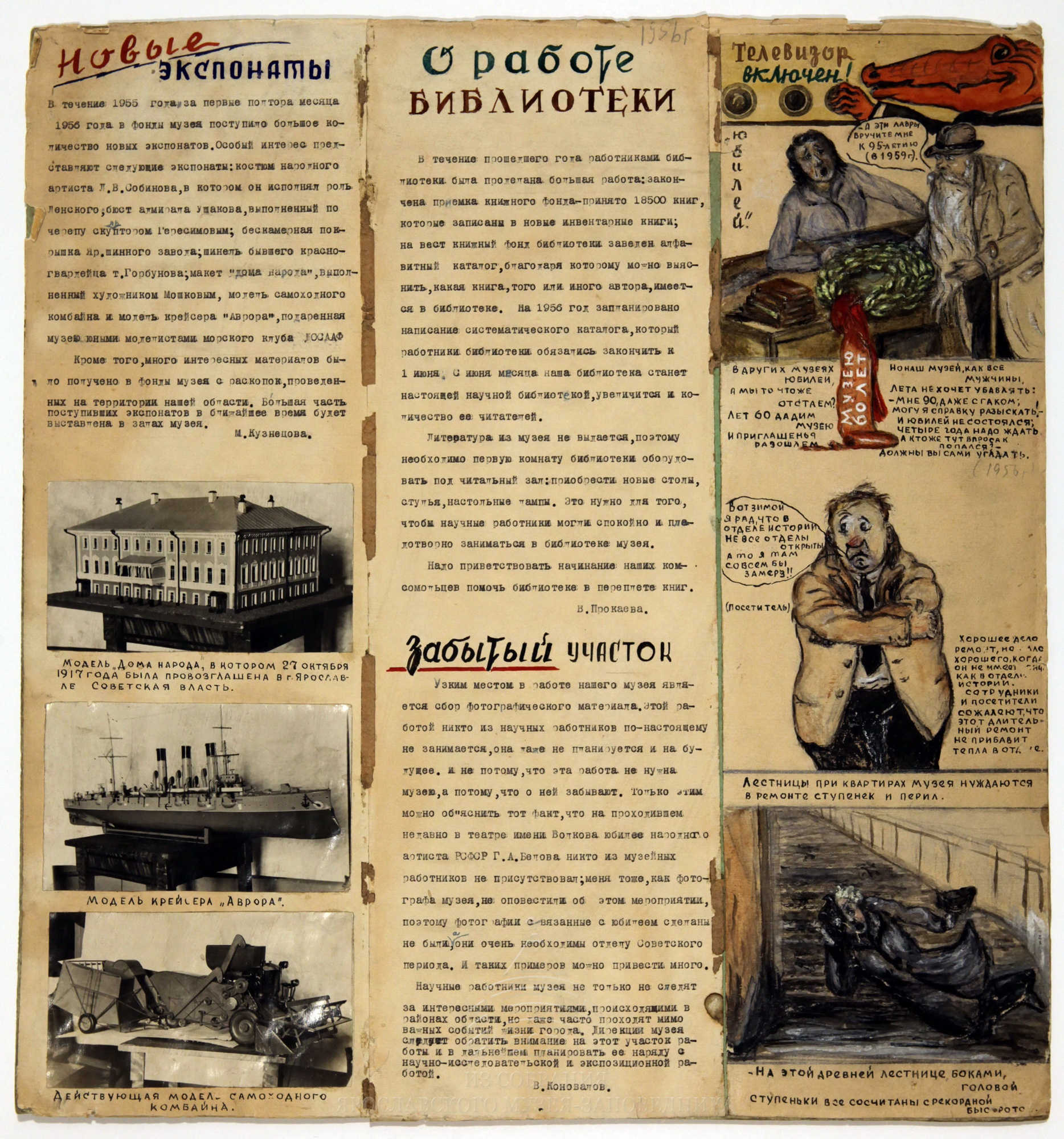

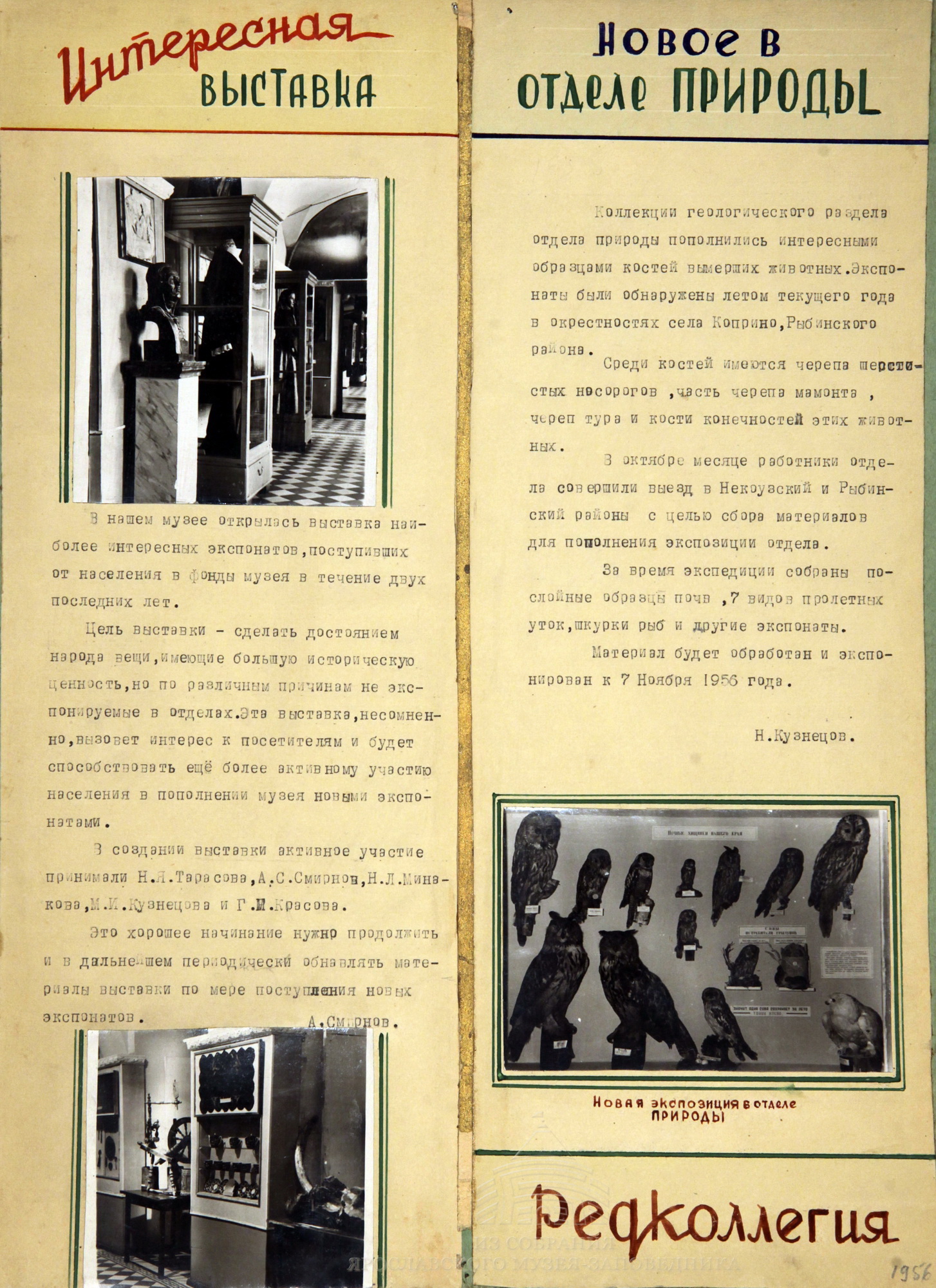

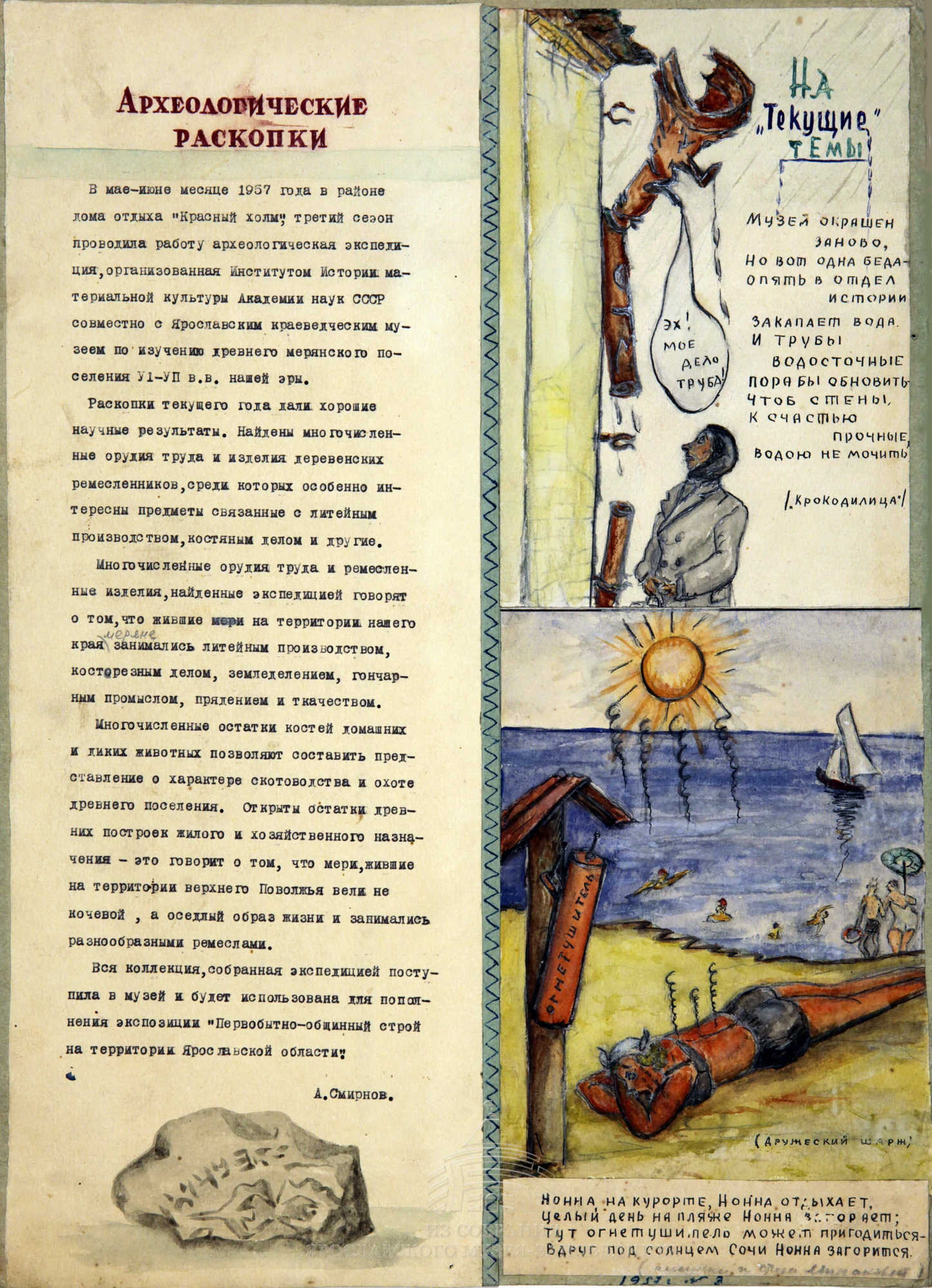

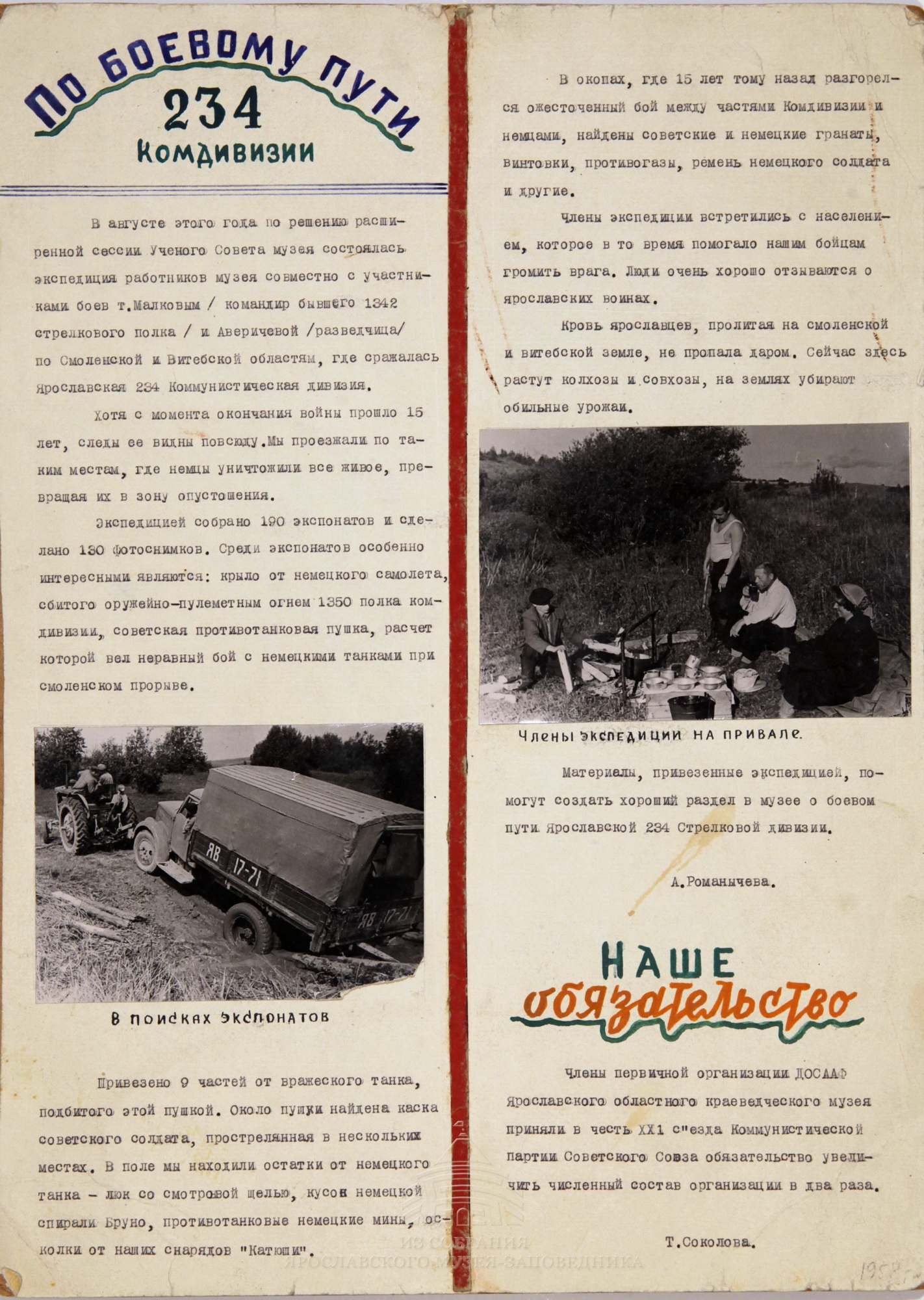

В то время Ярославский областной краеведческий музей располагался в южном корпусе Присутственных мест на Советской площади. Это были помещения, доставшиеся от Древлехранилища, музея при Ярославской губернской учёной архивной комиссии. В годы Великой Отечественной войны значительная часть здания была занята разнообразными учреждениями. В 1944 году помещения музея начали постепенно освобождаться, и музейные сотрудники своими силами провели капитальный ремонт, но коммуникации продолжали ветшать, и не хватало площадей под экспозиции и фондохранилища. Когда М. Г. Мейерович приступил к работе, советская экспозиция музея считалась «устаревшей», а дореволюционный отдел «находился в загоне». Возглавив научную часть, Мейеровичу удалось сплотить сильную команду, в которую вошли и опытные сотрудники, среди них заведующий отделом природы Николай Васильевич Кузнецов, археограф и нумизмат Владимир Васильевич Лукьянов, и молодёжь — Нина Яковлевна Тарасова, Нонна Николаевна Радовская, Лилия Афанасьевна Костерина. Были вновь перестроены экспозиции, велась активная работа по комплектованию на предприятиях Ярославской области, в газетах регулярно появлялись заметки о наиболее интересных экспонатах и о дарах музею от ярославцев. Были разработаны новые темы экскурсий, проводились дни открытых дверей. Михаил Германович был общительным человеком, обладал обаянием и чувством юмора — эти черты характера повлияли на то, что сейчас называется «корпоративной культурой». Музейные сотрудники вместе ходили на субботники и демонстрации, отмечали государственные и семейные праздники, сочиняли музейные песни — особенно любимым был «Гимн музейщиков» на мотив «Марша высотников» из кинофильма «Высота», выпускали стенные газеты.

Объявление Ярославского областного краеведческого музея о тематических экскурсиях. 1955 г.

Объявление Ярославского областного краеведческого музея о тематических экскурсиях. 1955 г. Объявление Ярославского областного краеведческого музея о дне открытых дверей. 1957 г.

Объявление Ярославского областного краеведческого музея о дне открытых дверей. 1957 г. Фрагмент экспозиции «Наш край в период гражданской войны» в Ярославском областном краеведческом музее. Июль 1958 года.

Фрагмент экспозиции «Наш край в период гражданской войны» в Ярославском областном краеведческом музее. Июль 1958 года. Стенгазета Ярославского областного краеведческого музея. 1956 г.

Стенгазета Ярославского областного краеведческого музея. 1956 г. Стенгазета Ярославского областного краеведческого музея. 1956 г.

Стенгазета Ярославского областного краеведческого музея. 1956 г. Стенгазета Ярославского областного краеведческого музея. 1957 г.

Стенгазета Ярославского областного краеведческого музея. 1957 г. Стенгазета Ярославского областного краеведческого музея. 1958 г.

Стенгазета Ярославского областного краеведческого музея. 1958 г.

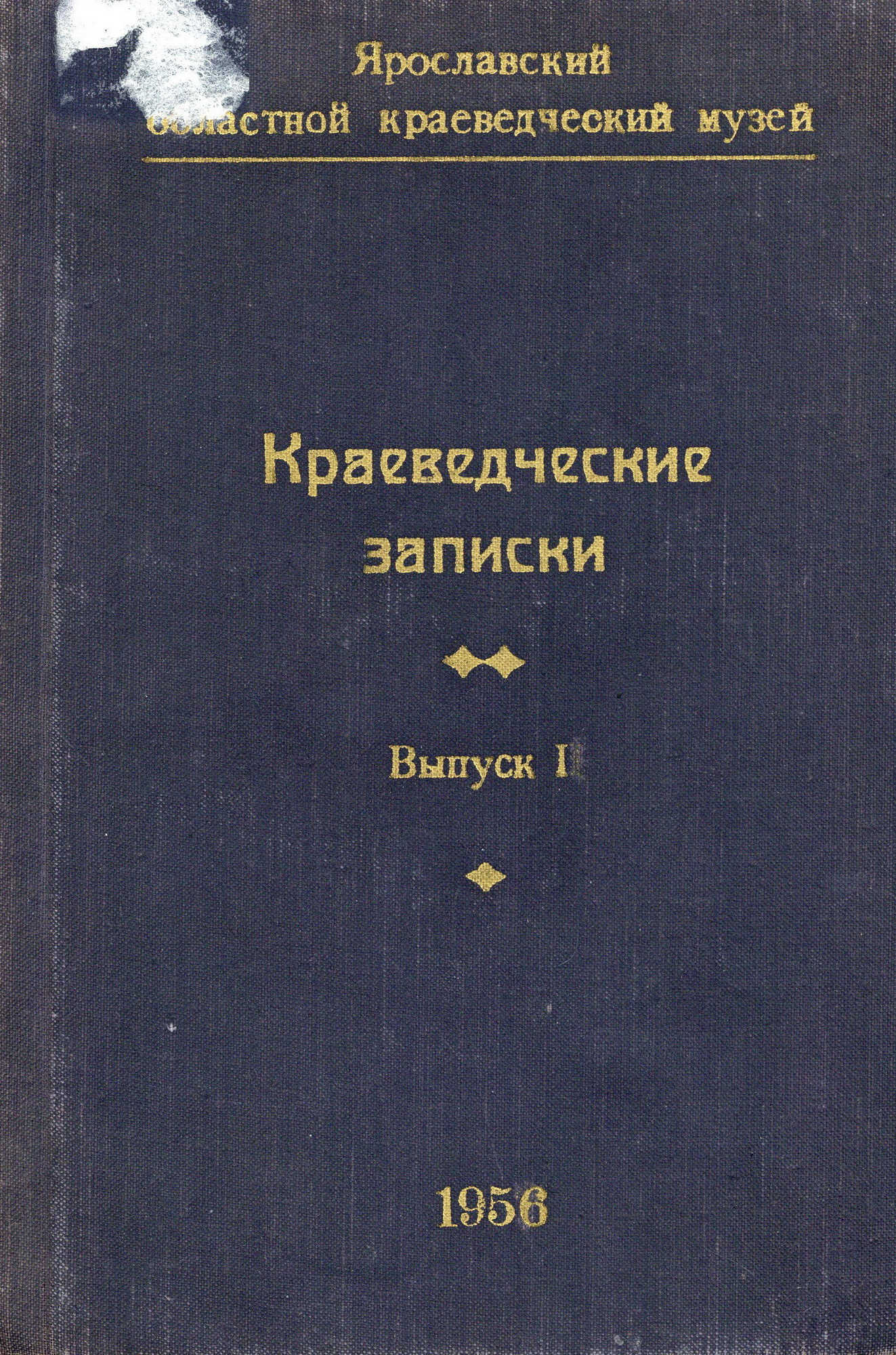

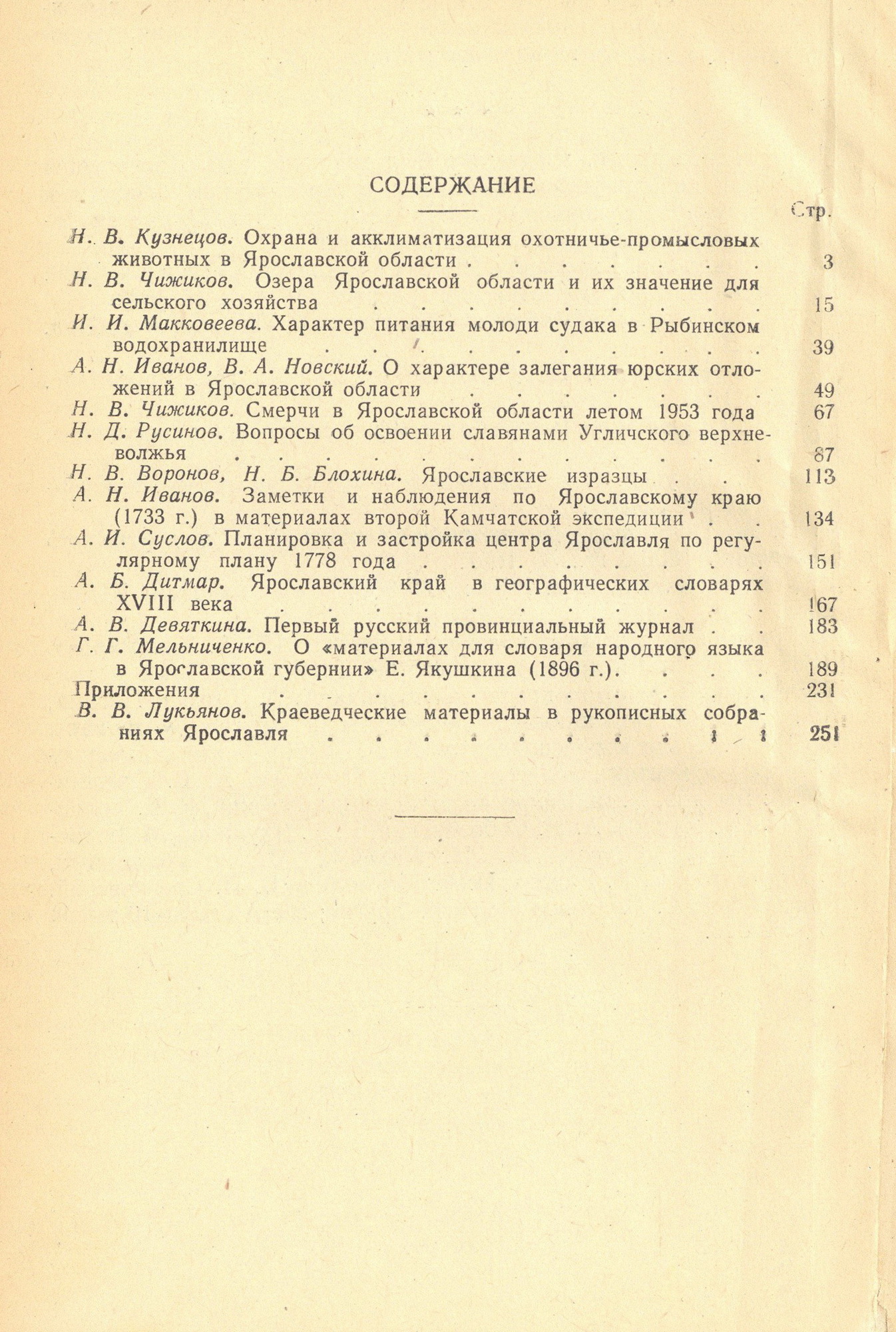

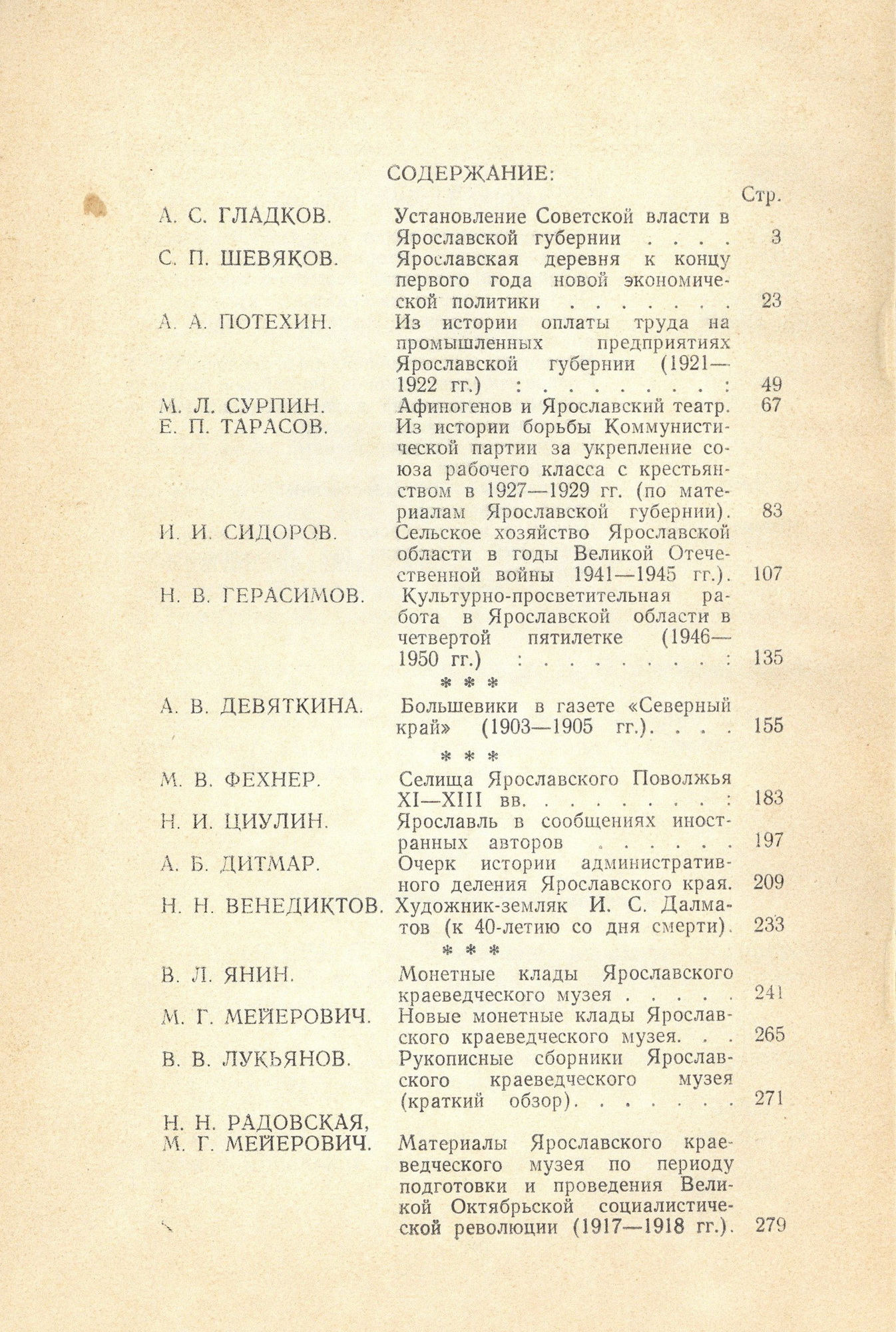

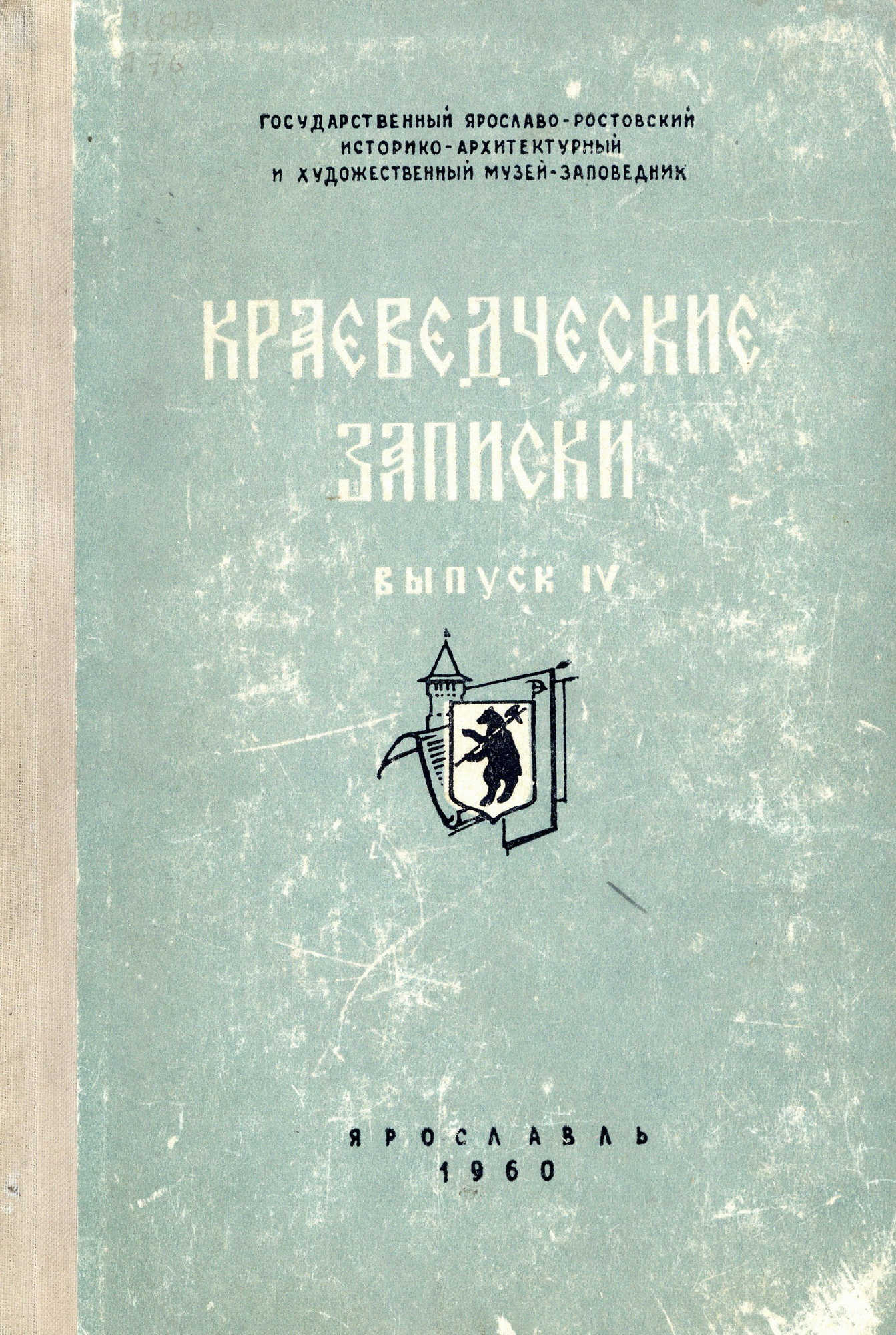

Одним из главных достижений М. Г. Мейеровича стало возрождение ярославского краеведения, разгромленного в конце 1920-х — 1930-е годы. По инициативе и при активном участии зама по науке с 1956 года стали издаваться «Краеведческие записки», были налажены деловые связи с крупными учеными: В. Л. Яниным, Н. Н. Ворониным, Д. А. Крайновым, А. С. Мельниковой, А. М. Разгоном, Э. Д. Добровольской, В. Г. Брюсовой, А. Мазоном. При поддержке Мейеровича были организованы экспедиции Государственного исторического музея в Ярославль, велась переписка с Пушкинским Домом. Дружба Михаила Германовича Мейеровича и профессора МГУ Сергея Сергеевича Дмитриева (1906–1991) стала связующей нитью между поколениями ярославских краеведов — 1920-х годов и послевоенным. С. С. Дмитриев был ярославцем по рождению, в 1924–1929 гг. он принимал активное участие в работе Ярославского естественно-исторического и краеведческого общества, служил в библиотеке Ярославского государственного областного музея. С. С. Дмитриев был одним из педагогов М. Г. Мейеровича в МГУ, а с 1950-х гг. их связывали дружеские отношения.

Михаил Германович Мейерович с сотрудницами Государственного исторического музея во время историко-бытовой экспедиции на комбинат «Красный Перекоп» в Ярославле. 1956 г.

Михаил Германович Мейерович с сотрудницами Государственного исторического музея во время историко-бытовой экспедиции на комбинат «Красный Перекоп» в Ярославле. 1956 г. Обложка первого выпуска «Краеведческих записок» Ярославского областного краеведческого музея. 1956 г.

Обложка первого выпуска «Краеведческих записок» Ярославского областного краеведческого музея. 1956 г. Содержание первого выпуска «Краеведческих записок» Ярославского областного краеведческого музея. 1956 г.

Содержание первого выпуска «Краеведческих записок» Ярославского областного краеведческого музея. 1956 г. Содержание второго выпуска «Краеведческих записок» Ярославского областного краеведческого музея. 1957 г.

Содержание второго выпуска «Краеведческих записок» Ярославского областного краеведческого музея. 1957 г. Авантитул и титульный лист третьего выпуска «Краеведческих записок» Ярославского областного краеведческого музея. 1958 г.

Авантитул и титульный лист третьего выпуска «Краеведческих записок» Ярославского областного краеведческого музея. 1958 г.

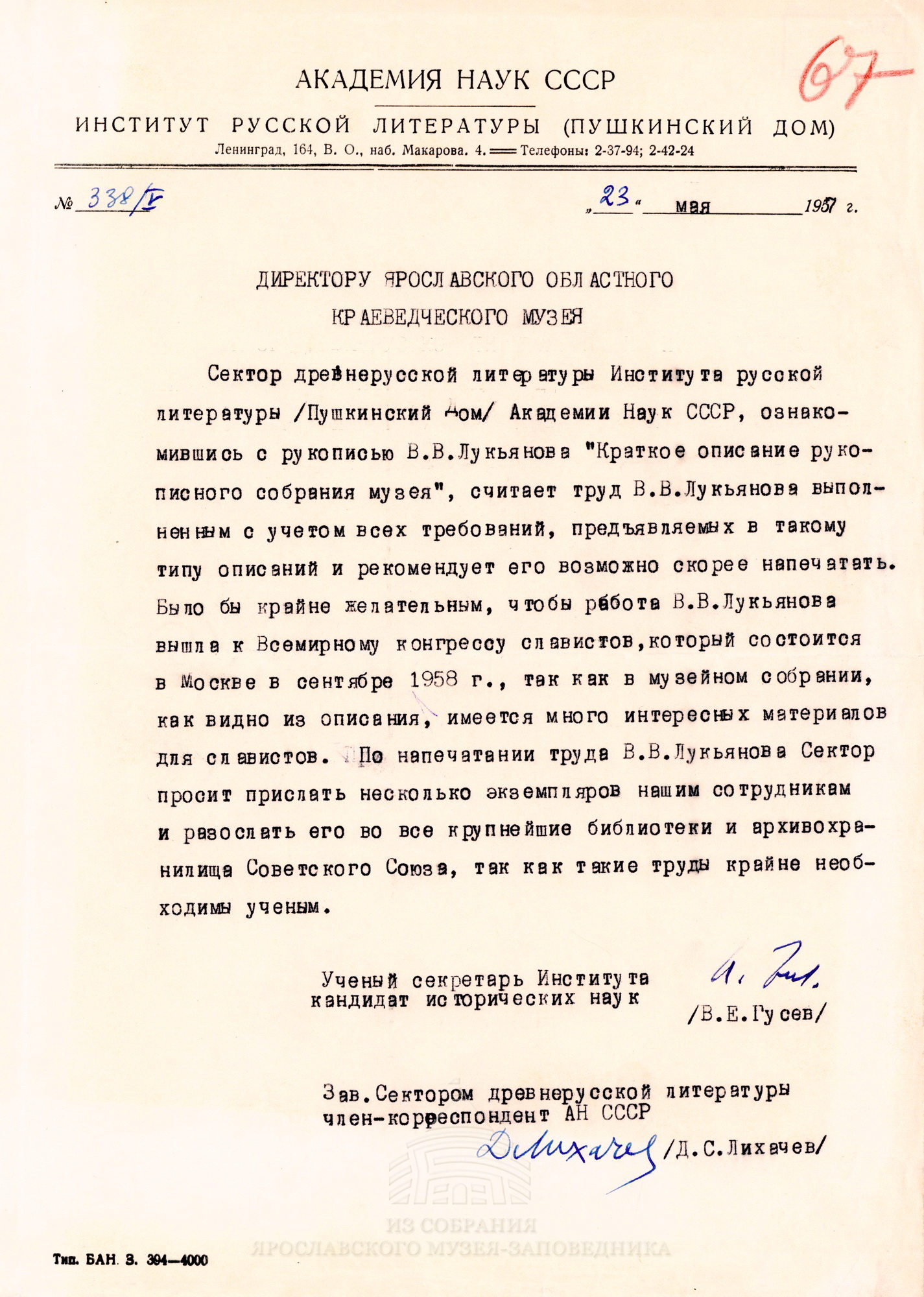

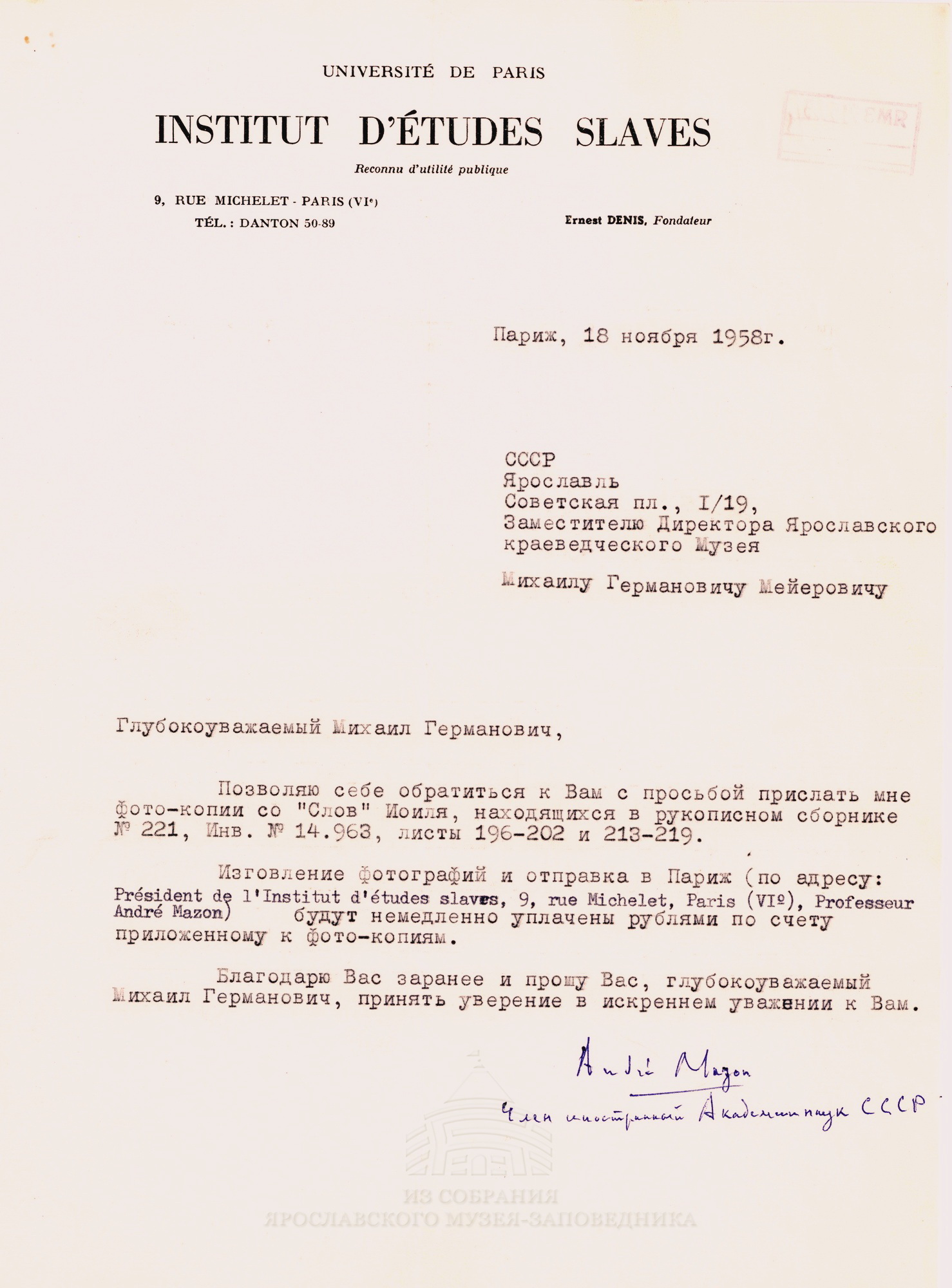

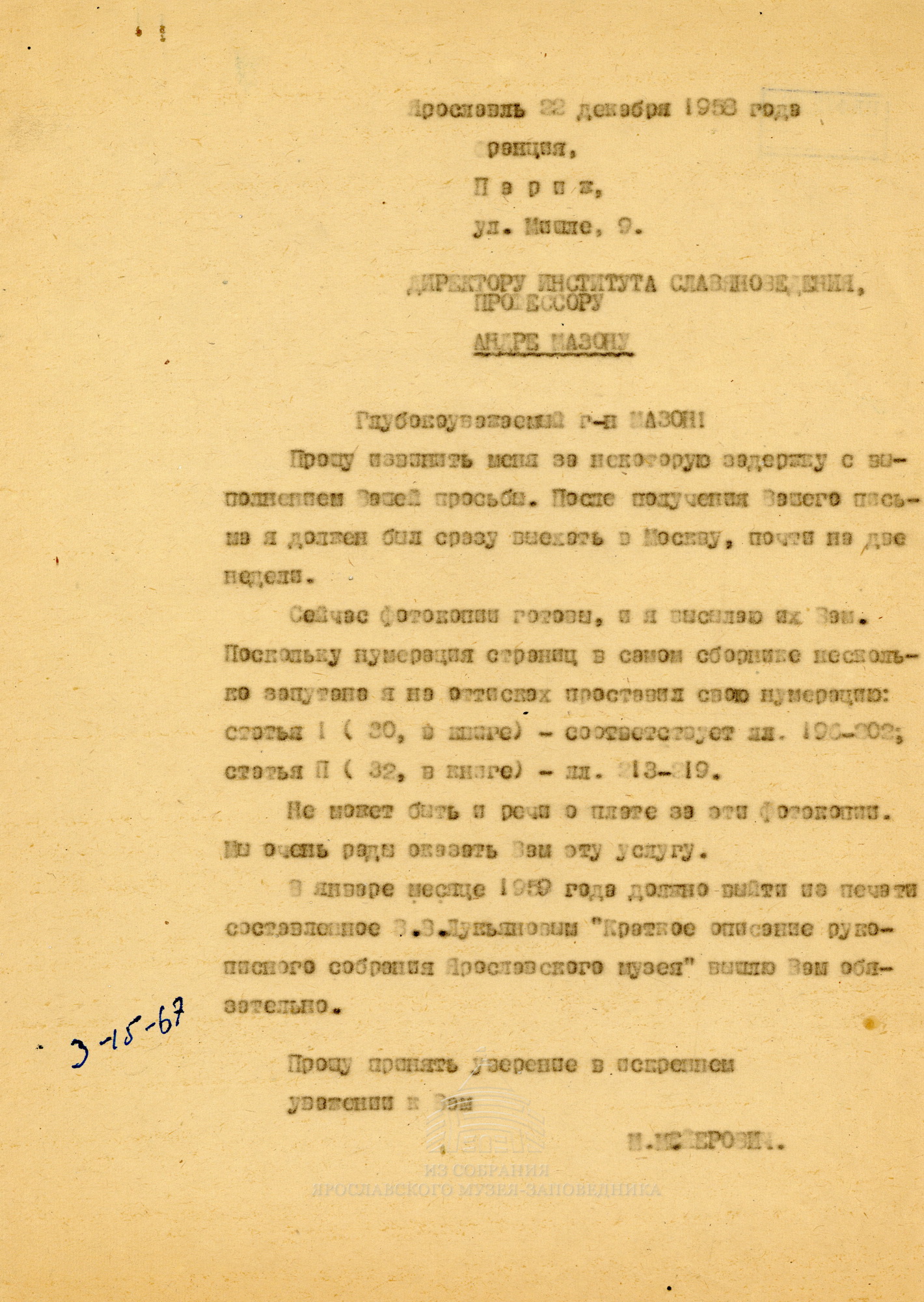

В третьем выпуске «Краеведческих записок» было опубликовано «Краткое описание рукописного собрания Ярославского областного краеведческого музея», труд, который сохраняет научную актуальность до настоящего времени. Его автор Владимир Васильевич Лукьянов (1908–1985), начал работать в Ярославском музее ещё до войны, участвовал в подготовке к эвакуации ценных фондов ярославских музеев осенью 1941 года. В июне 1942 года он ушёл на фронт рядовым, а в декабре врачебная комиссия констатировала резкое понижение зрения на оба глаза (до минус семи), и Лукьянов был демобилизован. Вернувшись в Ярославль, продолжил работу в музее, выполняя одновременно с прежними обязанностями заведующего научной библиотекой и обязанности сотрудника по охране памятников старины в городе и области. Неожиданно (как потом выяснилось, по ложным показаниям другого человека) в мае 1944 года он был арестован и осенью по обвинению в создании антисоветской организации под видом краеведческого общества был осуждён на пять лет. Лукьянов отбывал срок в Ярославском ОЛП-1 на заводе холодильных машин, работая в должности инженера технического отдела, до освобождения в 1949 году. Владимир Васильевич смог вернуться к музейной работе только к концу 1950-х годов. Помог ему Михаил Германович. Труд Лукьянова по описанию музейного собрания рукописей был высоко оценён специалистами — в документальном фонде хранится письмо сотрудников Пушкинского Дома за подписью Дмитрия Сергеевича Лихачёва. В 1959 году Владимир Васильевич возглавил отдел книжных и рукописных фондов Ярославо-Ростовского музея-заповедника и оставался на этом посту до своего ухода на пенсию в 1969 году. В 1959 году он вместе с Мейеровичем принимал в Ярославле известного французского филолога-слависта, директора Института славяноведения в Париже Андре Мазона. Примечательно, что в письмах А. Мазон обращается к М. Г. Мейеровичу как к «начальнику» Ярославского краеведческого музея.

Владимир Васильевич Лукьянов за работой в библиотеке Ярославского областного краеведческого музея. 1950-е гг.

Владимир Васильевич Лукьянов за работой в библиотеке Ярославского областного краеведческого музея. 1950-е гг. Письмо сотрудников Института русской литературы Академии наук СССР (Пушкинского дома) с положительным отзывом на работу В. В. Лукьянова «Краткое описание рукописного собрания музея». 1957 г.

Письмо сотрудников Института русской литературы Академии наук СССР (Пушкинского дома) с положительным отзывом на работу В. В. Лукьянова «Краткое описание рукописного собрания музея». 1957 г. Письмо французского филолога-слависта Андре Мазона Михаилу Германовичу Мейеровичу с просьбой прислать фотокопии со «Слов» Иоля (Быковского). 1958 г.

Письмо французского филолога-слависта Андре Мазона Михаилу Германовичу Мейеровичу с просьбой прислать фотокопии со «Слов» Иоля (Быковского). 1958 г. Письмо Михаила Германовича Мейеровича Андре Мазону об отправке фотокопий. 1958 г.

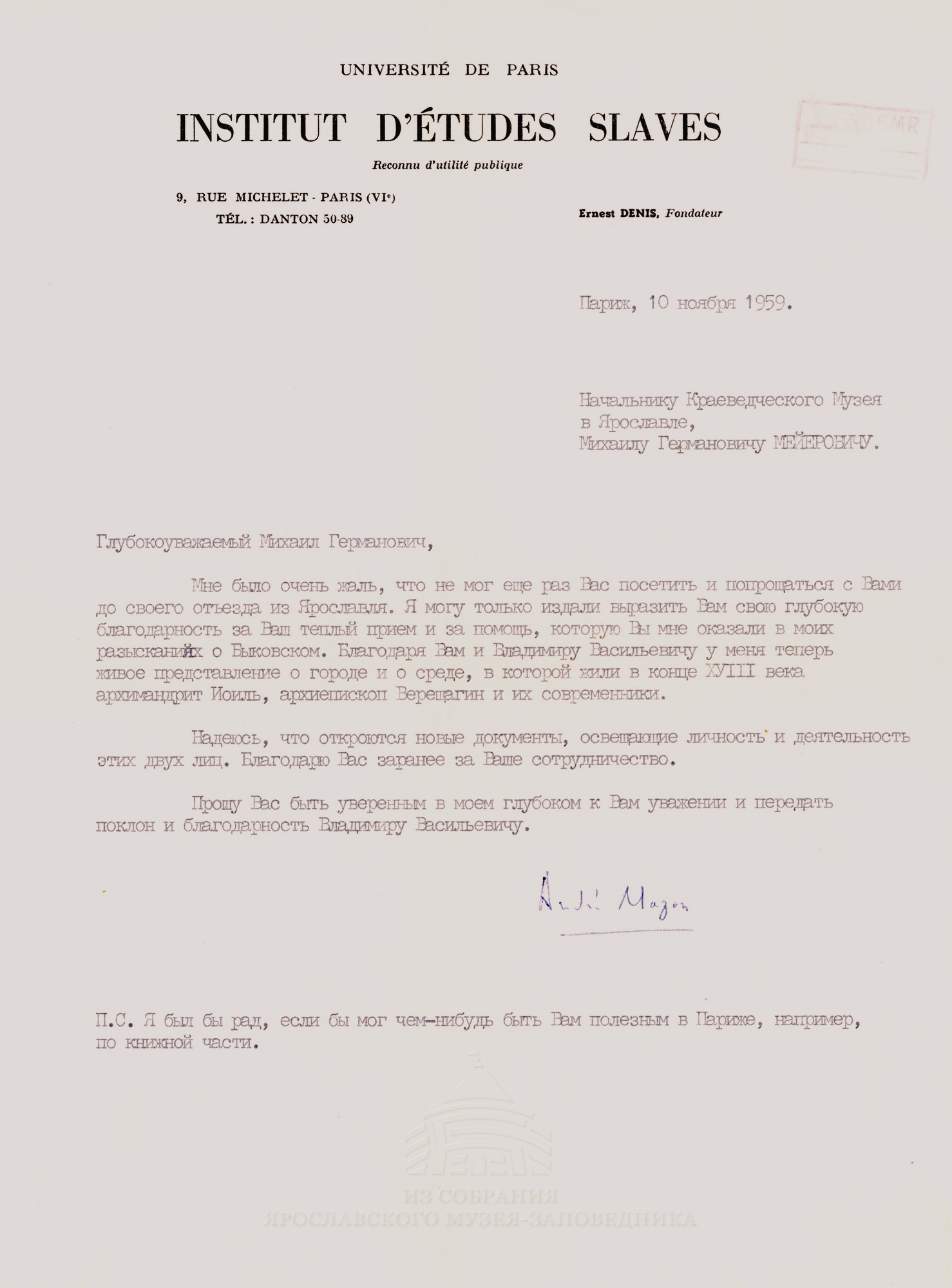

Письмо Михаила Германовича Мейеровича Андре Мазону об отправке фотокопий. 1958 г. Письмо Андре Мазона Михаилу Германовичу Мейеровичу с благодарностью за помощь и прием в Ярославле. 1959 г.

Письмо Андре Мазона Михаилу Германовичу Мейеровичу с благодарностью за помощь и прием в Ярославле. 1959 г.

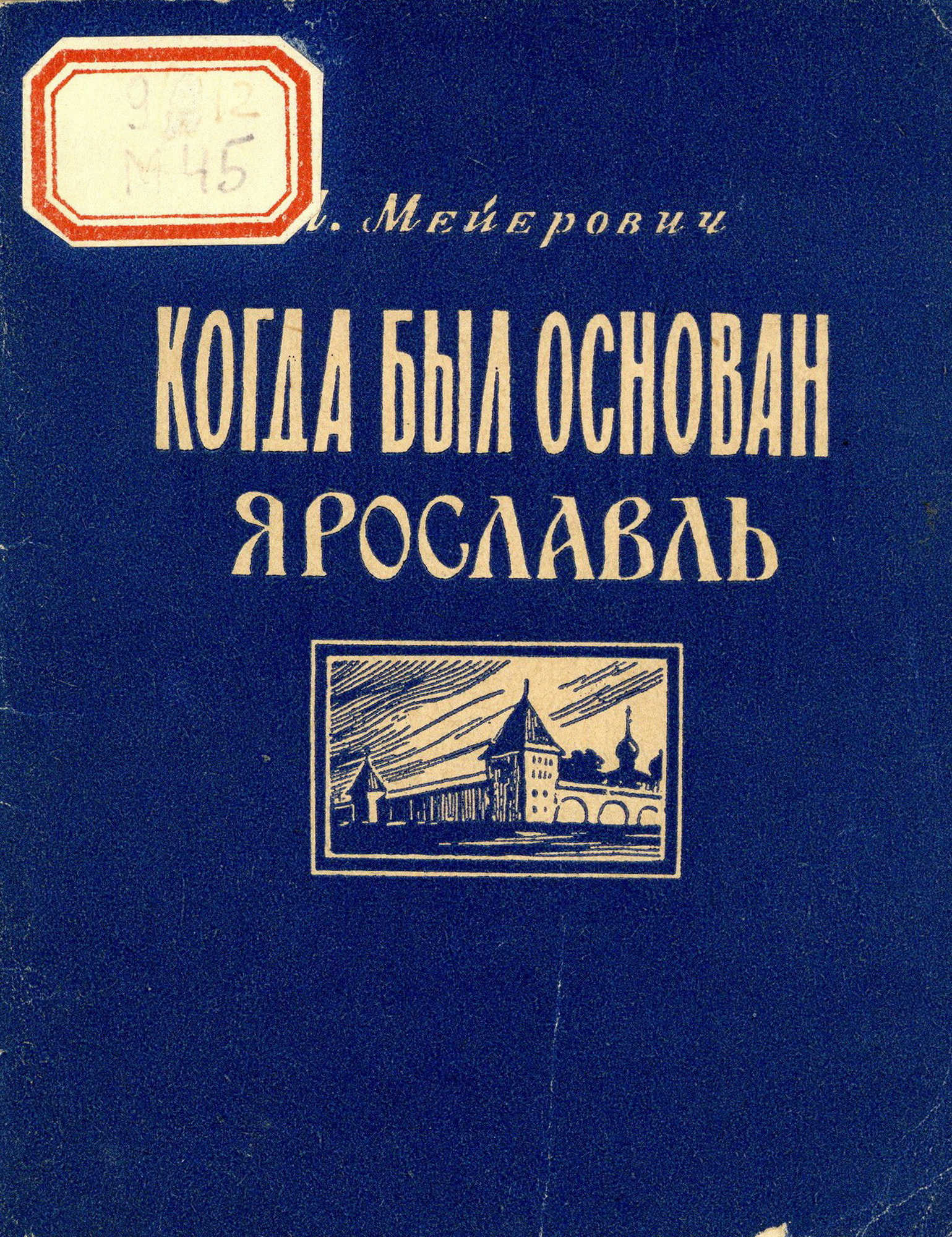

В 1958 году по поручению Ярославского обкома М. Г. Мейерович составил «Справку об основании Ярославля», в которой он обосновал дату основания города — не позднее 1010 года. Гипотеза строилась на исторических источниках и получила одобрительные отзывы учёных. Этот документ стал отправной точкой к подготовке и празднованию 950-летия Ярославля в 1960 году. В 1959 году большим тиражом вышла маленькая книжка в синей обложке «Когда был основан Ярославль». В своих воспоминаниях «У меня появилась мечта...» М. Г. Мейерович писал: «Книжка шла нарасхват, а друзья сердечно поздравляли меня. Правда, не без ехидства иногда: «Вы знаете, кто основал Ярославль?» и ответ — «Мейерович!»».

Книга. Мейерович М. Г. Когда был основан Ярославль. Ярославль: Ярославское книжное издательство, 1959.pdf

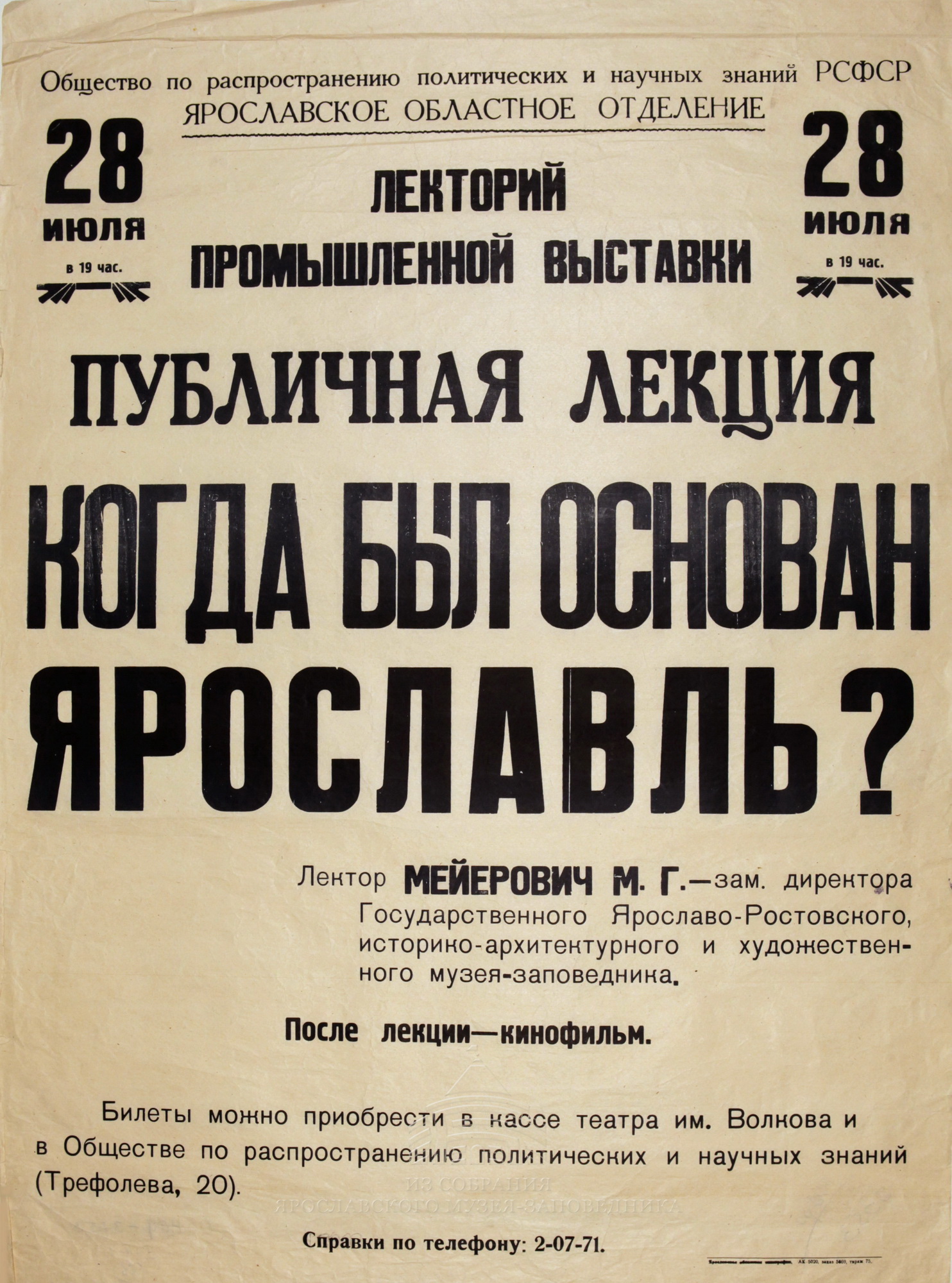

Книга. Мейерович М. Г. Когда был основан Ярославль. Ярославль: Ярославское книжное издательство, 1959.pdf Объявление общества «Знание» о лекции Михаила Германовича Мейеровича «Когда был основан Ярославль?». 1959

Объявление общества «Знание» о лекции Михаила Германовича Мейеровича «Когда был основан Ярославль?». 1959  Почетная грамота Михаилу Германовичу Мейеровичу в честь 950-летия Ярославля. 21августа 1960 года.г.

Почетная грамота Михаилу Германовичу Мейеровичу в честь 950-летия Ярославля. 21августа 1960 года.г.

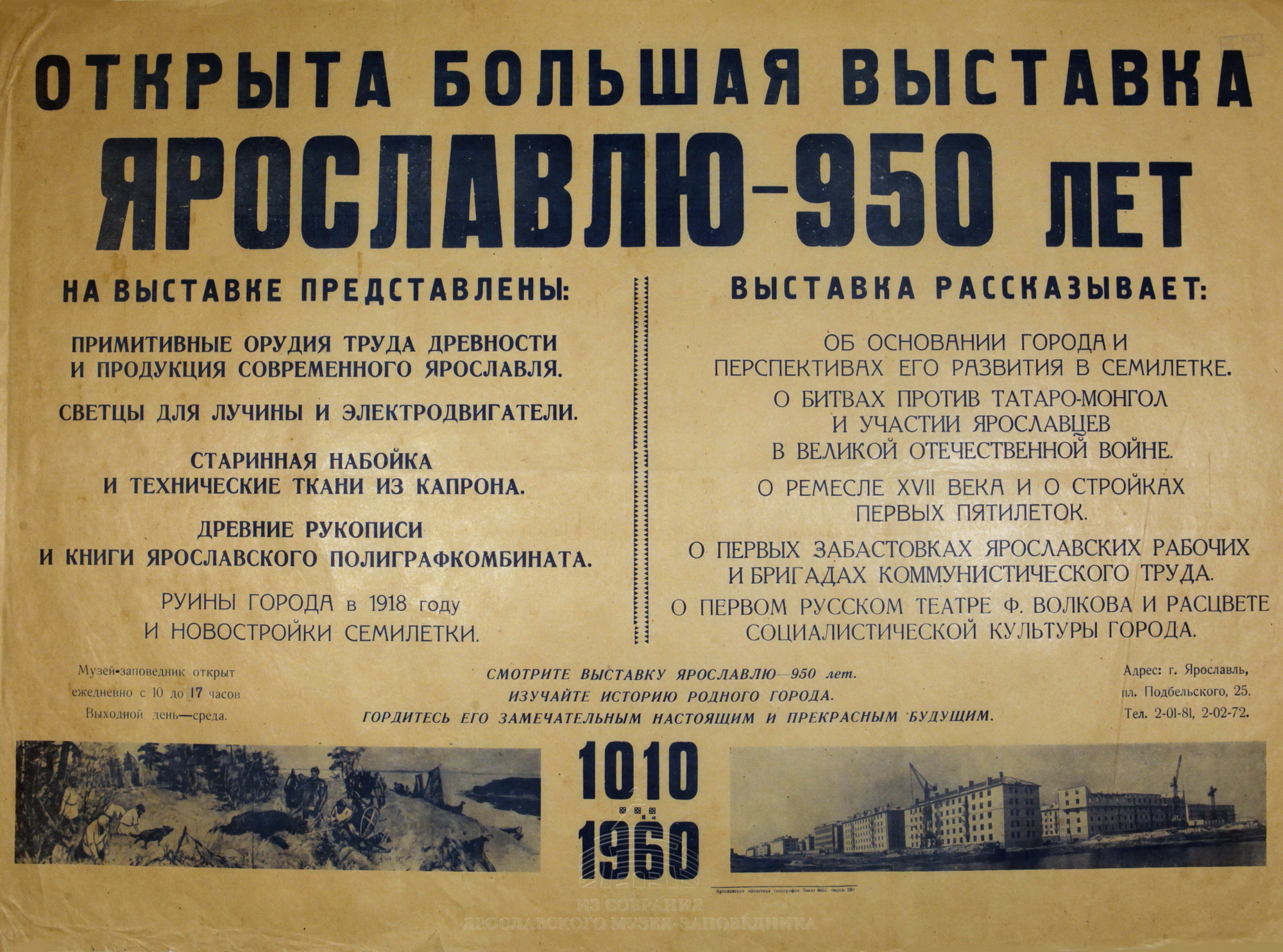

Юбилейные торжества совпали с двумя без преувеличения грандиозными событиями для музейной жизни Ярославской области — организацией Ярославо-Ростовского музея-заповедника и переездом Ярославского музея в стены отреставрированного Спасо-Преображенского монастыря в 1959 году. В этих событиях роль Мейровича была ведущей, об этом он подробно написал в своих воспоминаниях. Переезд музея, тяжёлый и сложный сам по себе, проходил в кратчайшие сроки. В августе 1960 года, к основным торжествам, в новых помещениях были открыты экспозиции всех отделов музея и несколько крупных выставок к 950-летию Ярославля. Событием для ярославцев стало открытие в 1961–1962 годах обновлённой экспозиции естественно-исторического отдела (отдела природы), которая стала носить имя Николая Васильевича Кузнецова. В течение 1960-х годов разрабатывались новые разделы исторической экспозиции — на основе научных исследований в музейных фондах и архивах.

Архитектурный ансамбль бывшего Спасо-Преображенского монастыря в Ярославле. Фотограф А.Н. Кувыркин. Конец 1950-х годов.

Архитектурный ансамбль бывшего Спасо-Преображенского монастыря в Ярославле. Фотограф А.Н. Кувыркин. Конец 1950-х годов. Афиша Ярославо-Ростовского музея-заповедника об открытии большой выставки «Ярославлю — 950 лет». 1960 г.

Афиша Ярославо-Ростовского музея-заповедника об открытии большой выставки «Ярославлю — 950 лет». 1960 г. Афиша Ярославо-Ростовского музея-заповедника о выставке к 950-летию города Ярославля произведений художников-ярославцев (XIII–XX вв.). 1960 г.

Афиша Ярославо-Ростовского музея-заповедника о выставке к 950-летию города Ярославля произведений художников-ярославцев (XIII–XX вв.). 1960 г. Афиша Ярославо-Ростовского историко музея-заповедника об открытии выставки к 950-летию города Ярославля «Литературная жизнь Ярославского края» в музее-усадьбе Н. А. Некрасова «Карабиха». 1960 г.

Афиша Ярославо-Ростовского историко музея-заповедника об открытии выставки к 950-летию города Ярославля «Литературная жизнь Ярославского края» в музее-усадьбе Н. А. Некрасова «Карабиха». 1960 г. Афиша Ярославо-Ростовского музея-заповедника. 1962 г.

Афиша Ярославо-Ростовского музея-заповедника. 1962 г. Афиша Ярославо-Ростовского музея-заповедника: «Открыты отделы русского и советского искусства». 1963 г.

Афиша Ярославо-Ростовского музея-заповедника: «Открыты отделы русского и советского искусства». 1963 г. Афиша Ярославо-Ростовского музея-заповедника: «Открыты новые разделы «Первобытно-общинный строй на территории Ярославского края», «Ярославский край в XI–XV вв.»». 1963 г.

Афиша Ярославо-Ростовского музея-заповедника: «Открыты новые разделы «Первобытно-общинный строй на территории Ярославского края», «Ярославский край в XI–XV вв.»». 1963 г. Фрагмент экспозиции Ярославо-Ростовского музея-заповедника. Ярославский край в XII веке. 1965 г.

Фрагмент экспозиции Ярославо-Ростовского музея-заповедника. Ярославский край в XII веке. 1965 г.  Фрагмент экспозиции Ярославо-Ростовского музея-заповедника. Ярославский край в период Гражданской войны. 1965 г.

Фрагмент экспозиции Ярославо-Ростовского музея-заповедника. Ярославский край в период Гражданской войны. 1965 г.

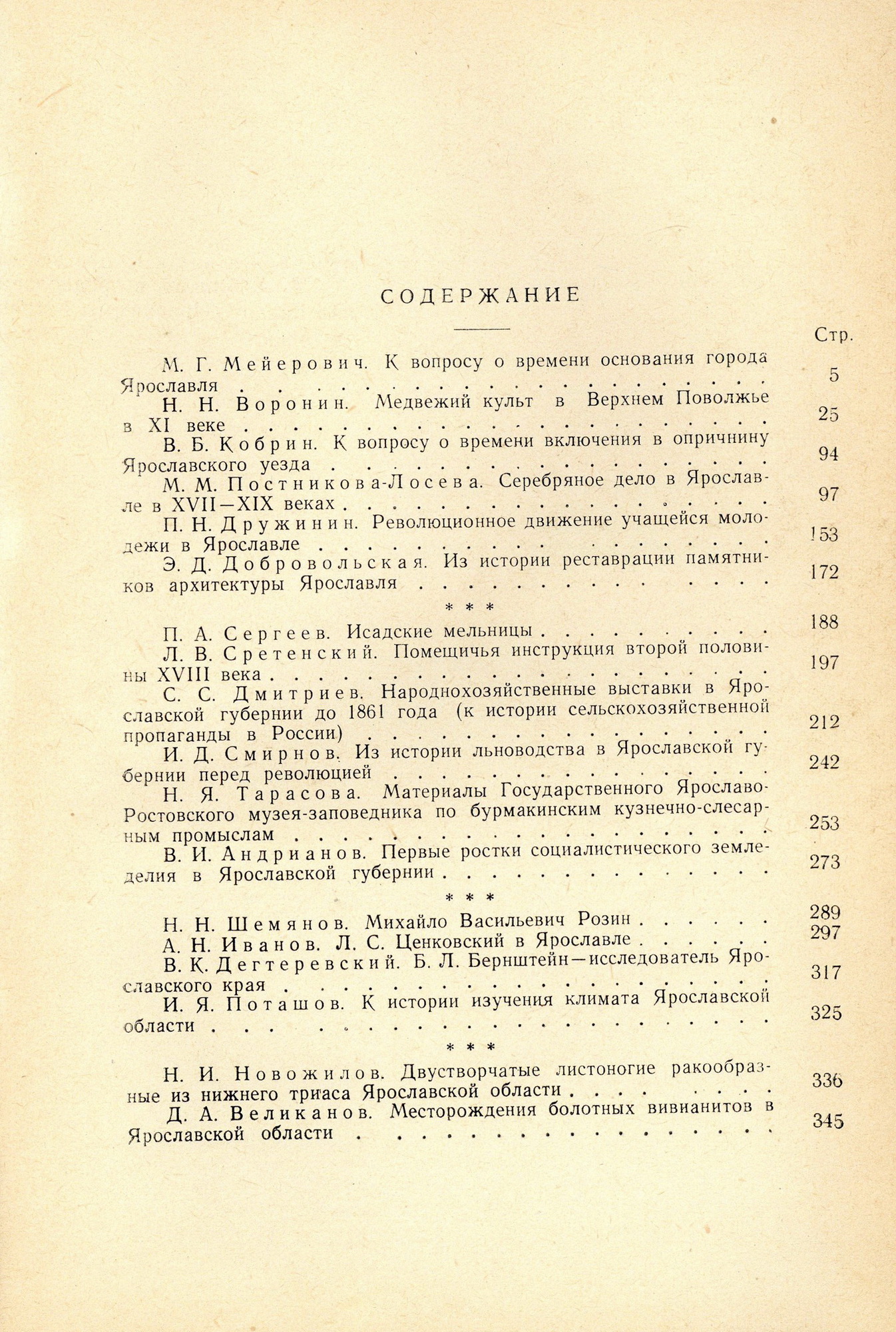

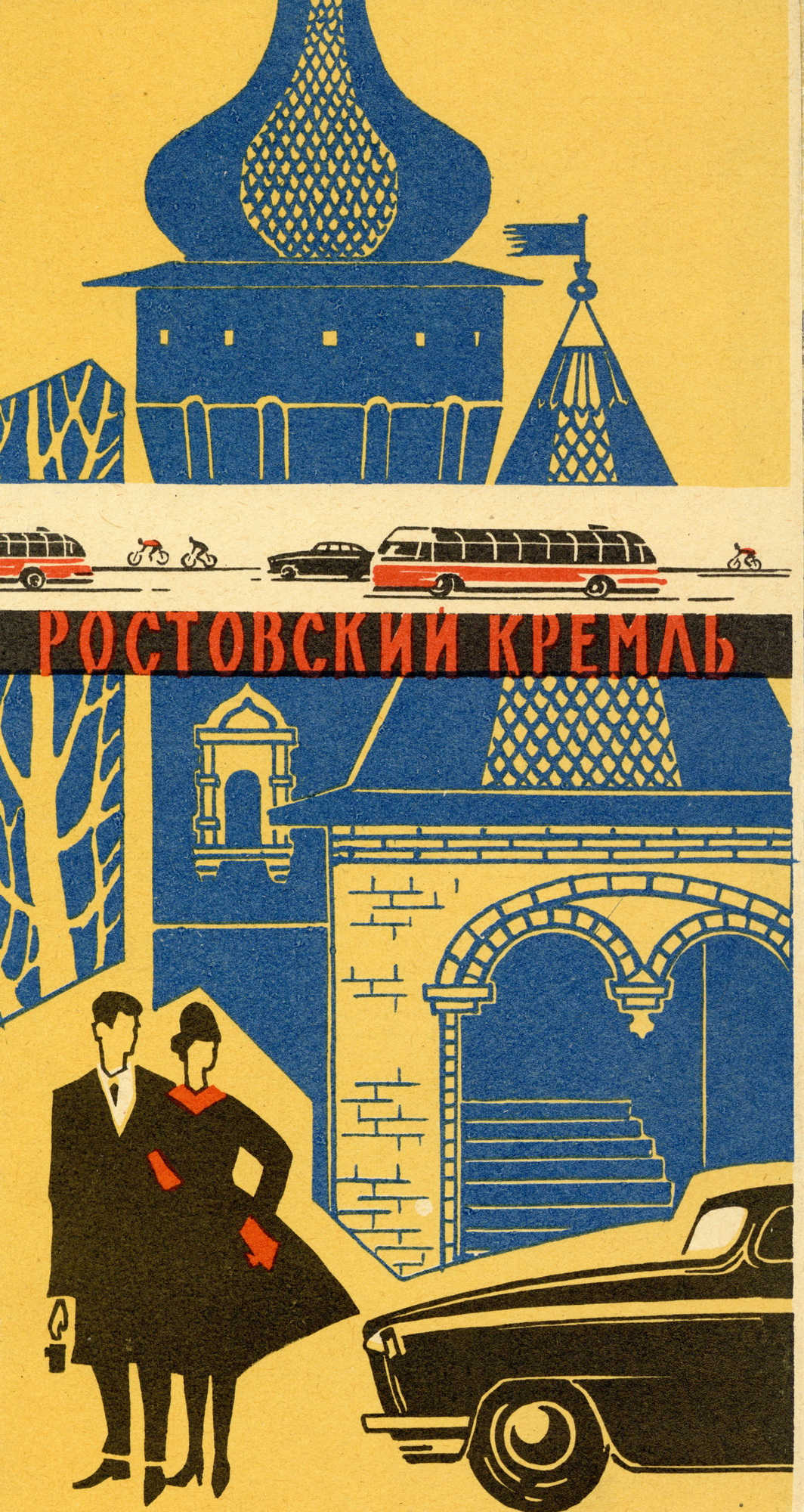

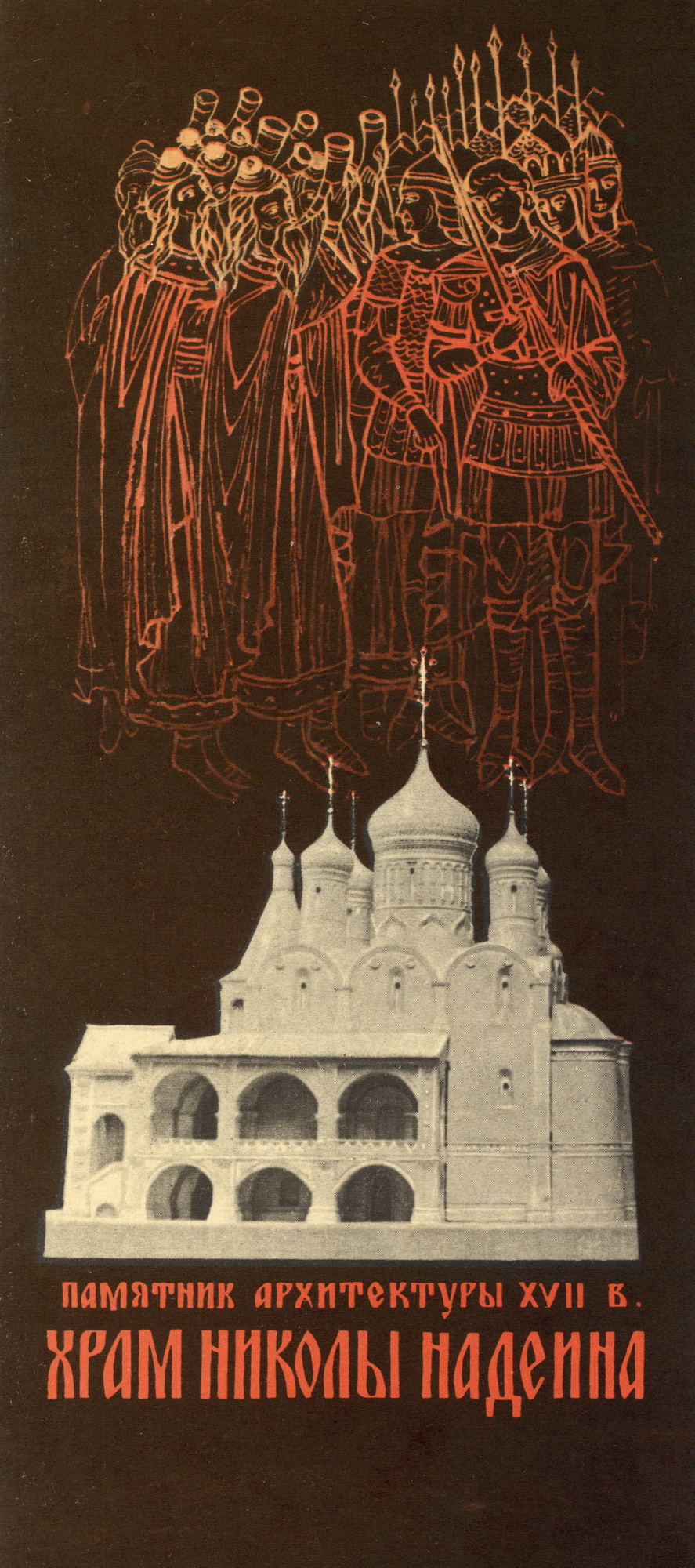

В течение десяти лет М. Г. Мейерович руководил научной жизнью огромного музейного комплекса — в те годы в Ярославо-Ростовский музей-заповедник входили Ярославский краеведческий и художественный музеи, Ростовский музей и Карабиха. В 1960 году вышел четвёртый выпуск «Краеведческих записок», издавались буклеты и путеводители по филиалам. В 1962 году музей участвовал в праздновании 1100-летия Ростова. Значимой частью научной жизни области стали учёные советы Ярославо-Ростовского музея-заповедника при участии Ярославского педагогического института и методические семинары. В 1966 году на базе Ярославского музея был проведён Всесоюзный семинар музейных работников, посвящённый проблемам строительства экспозиций по современности. Экспозиции музея получили высокую оценку, с этого времени Ярославский музей стал считаться одним из ведущих научно-методических центров советского музейного дела. В 1969 году была проведена реорганизация музея-заповедника. Из его состава выделились и стали самостоятельными Ярославский художественный музей и Ростовский музей.

Обложка четвёртого выпуска «Краеведческих записок» Ярославского областного краеведческого музея. 1960 г.

Обложка четвёртого выпуска «Краеведческих записок» Ярославского областного краеведческого музея. 1960 г. Содержание четвёртого выпуска «Краеведческих записок» Ярославского областного краеведческого музея. 1960 г.

Содержание четвёртого выпуска «Краеведческих записок» Ярославского областного краеведческого музея. 1960 г. Почетная грамота управления культуры Ярославского облисполкома Михаилу Германовичу Мейеровичу за активное участие в расширенной сессии ученого совета Ярославо-Ростовского музея-заповедника, посвященной 1100-летию города Ростова. 1962 г.

Почетная грамота управления культуры Ярославского облисполкома Михаилу Германовичу Мейеровичу за активное участие в расширенной сессии ученого совета Ярославо-Ростовского музея-заповедника, посвященной 1100-летию города Ростова. 1962 г. Буклет. Ростовский кремль. Составитель В. С. Баниге, художник Г. С. Никитин. Ответственный за выпуск М. Г. Мейерович. Ярославль. 1964 г.pdf

Буклет. Ростовский кремль. Составитель В. С. Баниге, художник Г. С. Никитин. Ответственный за выпуск М. Г. Мейерович. Ярославль. 1964 г.pdf Буклет. Памятник архитектуры XVII в. храм Николы Надеина. Составитель А. С. Тян, художник Г. С. Никитин. Ответственный за выпуск М. Г. Мейерович. Ярославль. 1970 г.pdf

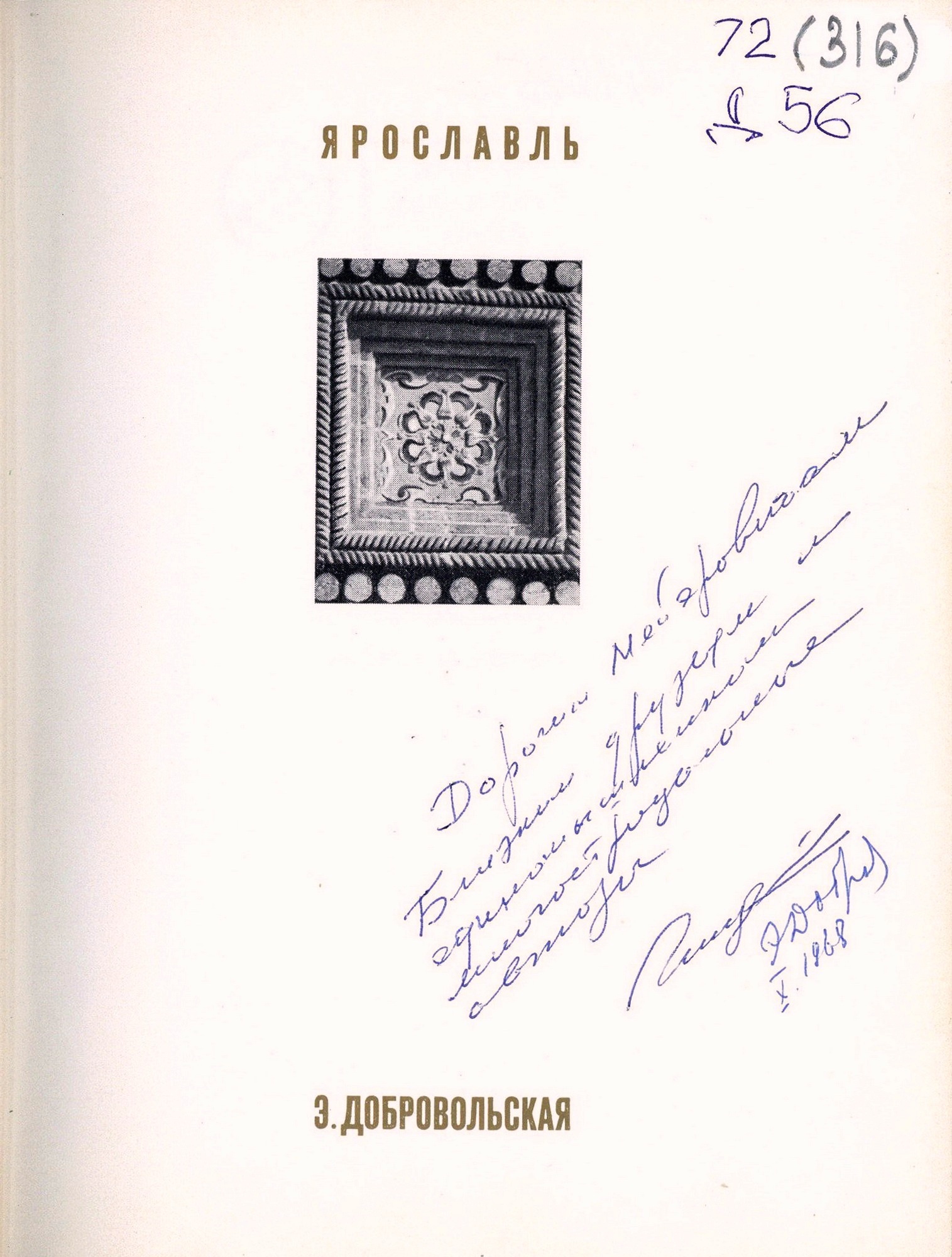

Буклет. Памятник архитектуры XVII в. храм Николы Надеина. Составитель А. С. Тян, художник Г. С. Никитин. Ответственный за выпуск М. Г. Мейерович. Ярославль. 1970 г.pdf Дарственная надпись Бориса Васильевича Гнедовского и Эллы Дмитриевны Добровольской на книге: Добровольская Э.Д. Ярославль. М.: Издательство «Искусство», 1968.

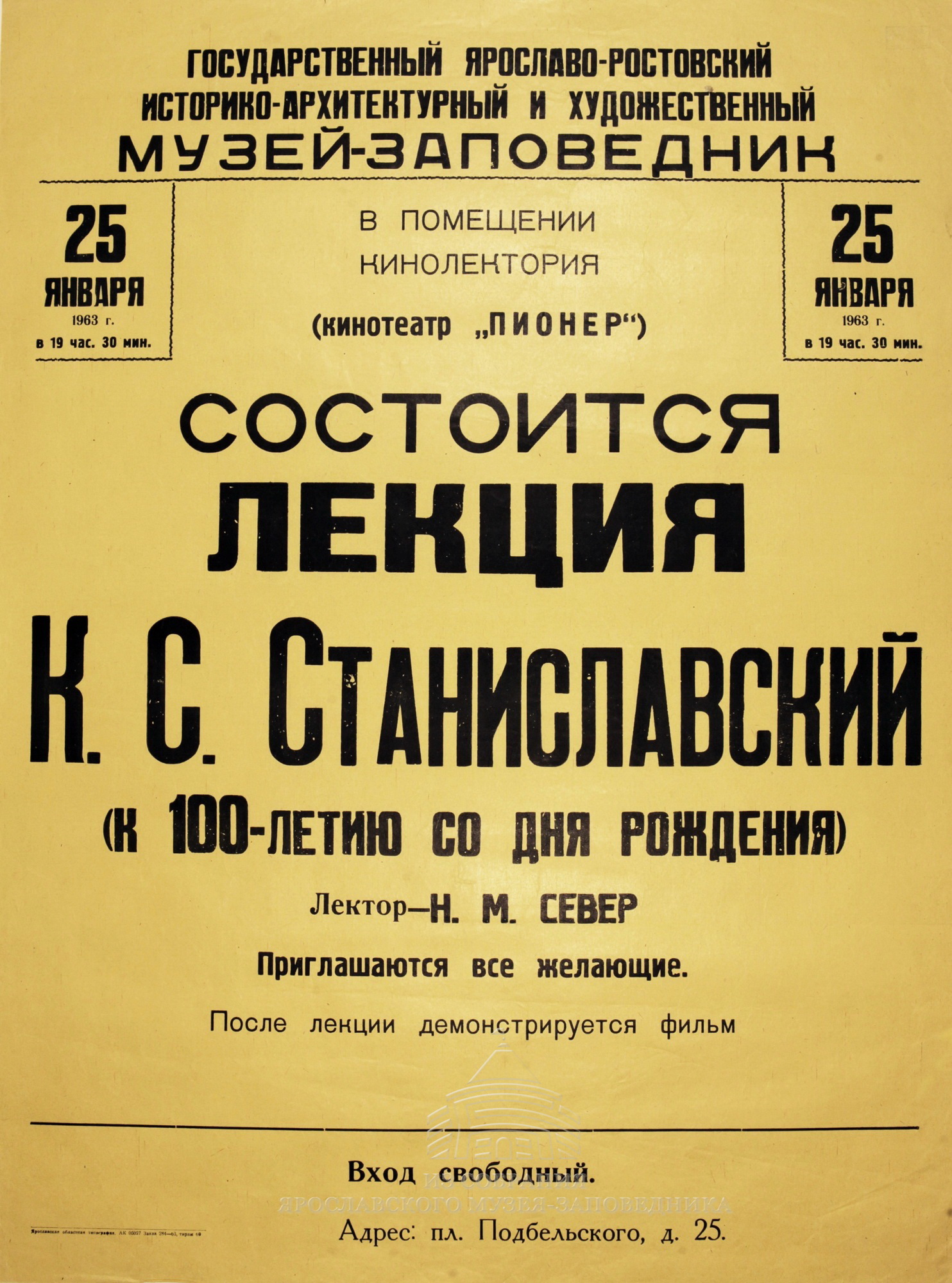

Дарственная надпись Бориса Васильевича Гнедовского и Эллы Дмитриевны Добровольской на книге: Добровольская Э.Д. Ярославль. М.: Издательство «Искусство», 1968. Афиша Ярославо-Ростовского музея-заповедника о лекции Николая Михайловича Севера «К. С. Станиславский (к 100-летию со дня рождения)» в помещении кинолектория (кинотеатра «Пионер»). 25 января 1963 года.

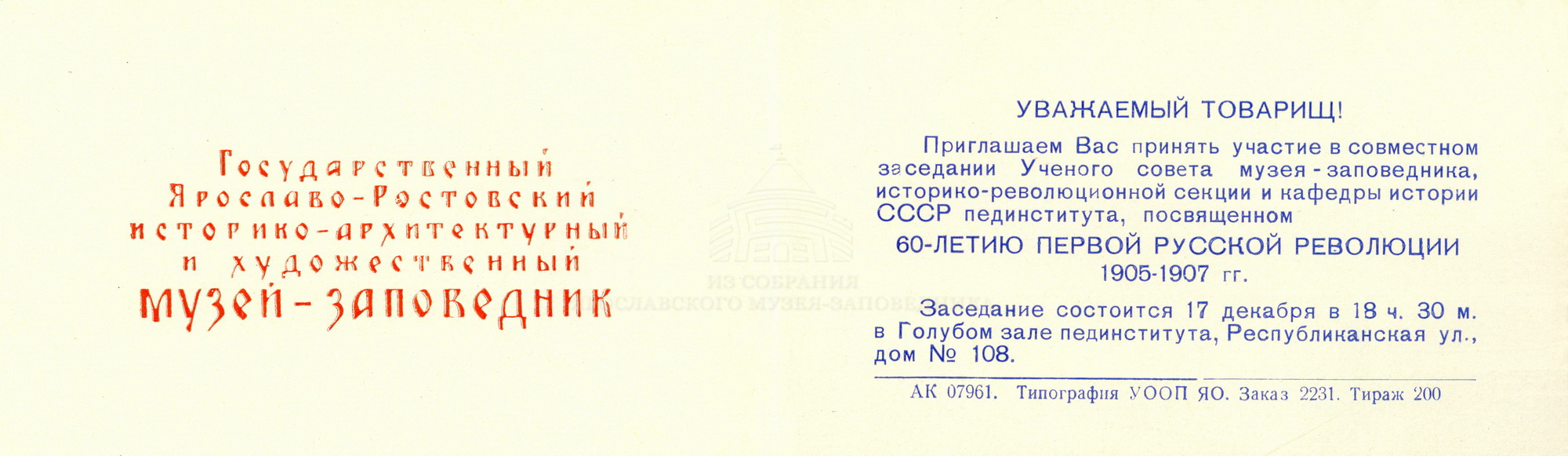

Афиша Ярославо-Ростовского музея-заповедника о лекции Николая Михайловича Севера «К. С. Станиславский (к 100-летию со дня рождения)» в помещении кинолектория (кинотеатра «Пионер»). 25 января 1963 года. Приглашение Ярославо-Ростовского музея-заповедника на совместное заседание ученого совета музея, историко-революционной секции и кафедры истории СССР пединститута, посвященное 60-летию первой русской революции 1905–1907 гг. Художник Глеб Степанович Никитин. 1965 г.

Приглашение Ярославо-Ростовского музея-заповедника на совместное заседание ученого совета музея, историко-революционной секции и кафедры истории СССР пединститута, посвященное 60-летию первой русской революции 1905–1907 гг. Художник Глеб Степанович Никитин. 1965 г. Приглашение Ярославо-Ростовского музея-заповедника на совместное заседание ученого совета музея, историко-революционной секции и кафедры истории СССР пединститута, посвященное 60-летию первой русской революции 1905–1907 гг. Художник Глеб Степанович Никитин. 1965 г.

Приглашение Ярославо-Ростовского музея-заповедника на совместное заседание ученого совета музея, историко-революционной секции и кафедры истории СССР пединститута, посвященное 60-летию первой русской революции 1905–1907 гг. Художник Глеб Степанович Никитин. 1965 г. Оборотная сторона приглашения Ярославо-Ростовского музея-заповедника на совместное заседание ученого совета музея, историко-революционной секции и кафедры истории СССР пединститута, посвященное 60-летию первой русской революции 1905–1907 гг. Художник Глеб Степанович Никитин. 1965 г.

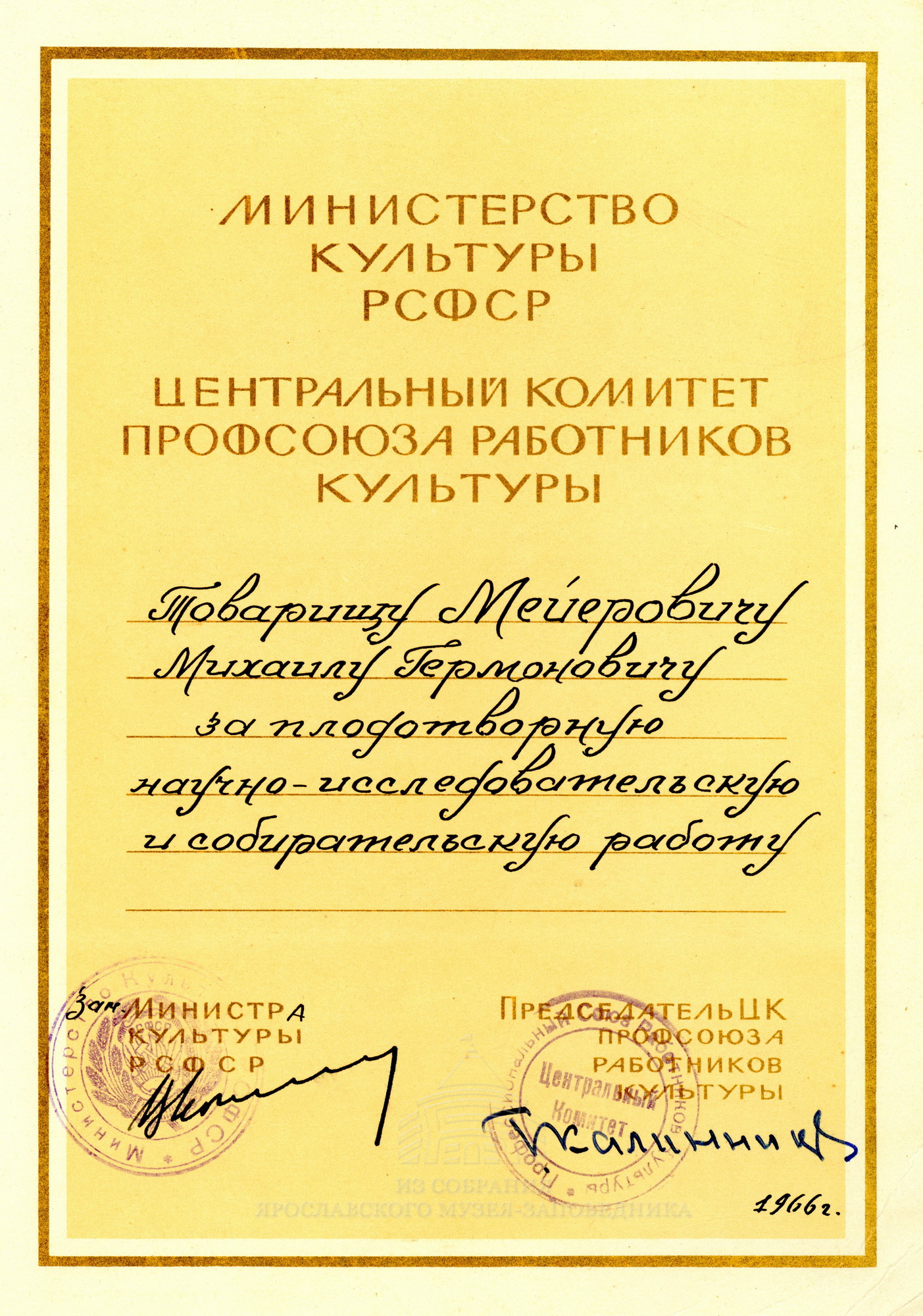

Оборотная сторона приглашения Ярославо-Ростовского музея-заповедника на совместное заседание ученого совета музея, историко-революционной секции и кафедры истории СССР пединститута, посвященное 60-летию первой русской революции 1905–1907 гг. Художник Глеб Степанович Никитин. 1965 г. Почетная грамота Министерства культуры РСФСР Михаилу Германовичу Мейеровичу за плодотворную научно-исследовательскую и собирательскую работу. 1966 г.

Почетная грамота Министерства культуры РСФСР Михаилу Германовичу Мейеровичу за плодотворную научно-исследовательскую и собирательскую работу. 1966 г. Участники Всесоюзного семинара работников музеев в Ярославо-Ростовском музее-заповеднике. Ярославль. Июль 1966 года.

Участники Всесоюзного семинара работников музеев в Ярославо-Ростовском музее-заповеднике. Ярославль. Июль 1966 года. Генерал армии Павел Иванович Батов в Ярославском музее-заповеднике. Слева направо: секретарь Ярославского обкома КПСС Михаил Никитович Серёгин, П. И. Батов, М. Г. Мейерович, директор музея Валентин Аникиевич Матвеев. 1970 г.

Генерал армии Павел Иванович Батов в Ярославском музее-заповеднике. Слева направо: секретарь Ярославского обкома КПСС Михаил Никитович Серёгин, П. И. Батов, М. Г. Мейерович, директор музея Валентин Аникиевич Матвеев. 1970 г. Сергей Сергеевич Дмитриев, профессор исторического факультета МГУ, и Михаил Германович Мейерович, зам по науке Ярославского музея-заповедника. 13 сентября 1970 года.

Сергей Сергеевич Дмитриев, профессор исторического факультета МГУ, и Михаил Германович Мейерович, зам по науке Ярославского музея-заповедника. 13 сентября 1970 года.

В 1970 году Михаил Германович Мейерович перешёл во вновь открытый Ярославский государственный университет, в котором преподавал до отъезда к семье в Израиль в 1996 году. При этом Михаил Германович всегда поддерживал тесную связь с музеем, участвуя в научных мероприятиях и обсуждении экспозиций, приводя студентов на субботние экскурсии. 19 октября 1996 года в Ярославском музее-заповеднике состоялась прощальная встреча, от неё осталась фотография на память. На этом снимке М. Г. Мейерович запечатлён со своими преемниками. Маргарита Константиновна Карпухович (в 1-м ряду 3-я справа) возглавляла научную часть в 1970–1985 гг., Нина Александровна Грязнова (во 2-м ряду 4-я справа) — в 1989–2008 гг., Светлана Евгеньевна Блажевская (во 2-м ряду 4-я слева) — заместитель директора по научной работе с 2008 года. Рядом с Мейеровичем сидит Елена Андреевна Анкудинова (1953–2015), директор музея в 2001–2010 гг.

В переписке с учениками и коллегами, которую М. Г. Мейерович активно вёл до конца жизни, главными темами оставались Ярославль, музей, университет. В письмах последних лет он писал о своей мечте — дожить до тысячелетия Ярославля и побывать в родном городе: «И теперь вдруг опять начал мечтать... дожить до 1000-летия Ярославля! И съездить! А чем черт не шутит?!!» (из письма от 11 мая 2002 года, адресованного историкам Николаю Павловичу и Татьяне Владимировне Рязанцевым).

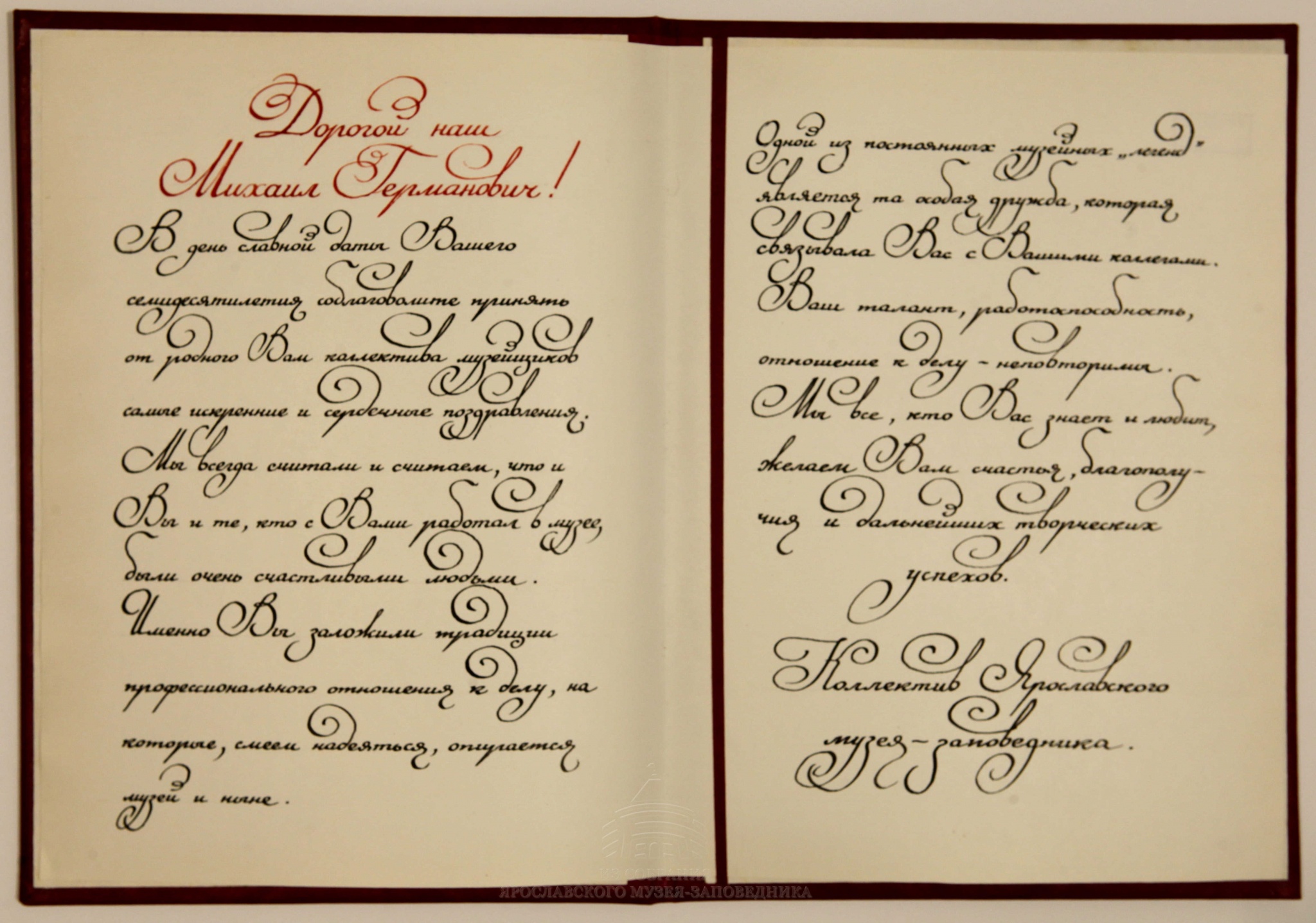

Поздравление Михаилу Германовичу Мейеровичу от коллектива Ярославского музея-заповедника в связи с 70-летием со дня рождения. 1991 г.

Поздравление Михаилу Германовичу Мейеровичу от коллектива Ярославского музея-заповедника в связи с 70-летием со дня рождения. 1991 г. Михаил Германович Мейерович с сотрудниками Ярославского музея-заповедника перед отъездом в Израиль. 19 октября 1996 года.

Михаил Германович Мейерович с сотрудниками Ярославского музея-заповедника перед отъездом в Израиль. 19 октября 1996 года. Обложка книги: Мейерович М. Г. У меня появилась мечта… Ярославль: Издательство Александра Рутмана, 2004.

Обложка книги: Мейерович М. Г. У меня появилась мечта… Ярославль: Издательство Александра Рутмана, 2004.

Михаил Германович умер в израильском городе Ашкелоне 9 января 2004 года, когда в Ярославле была свёрстана книга его воспоминаний. В слове «От издателя» к мемуарам Мейеровича Александр Михайлович Рутман заметил: «Всю жизнь главными ценностями для него были семья и работа... Так сложилось, что масштаб личности Михаила Германовича, его роль в судьбах многих и многих людей, и в истории Ярославля, куда больше его научных работ и должностей, которые он занимал».

Автор: И. Б. Зубатенко, хранитель документальных фондов Ярославского музея-заповедника

Список источников и литературы

Карпухович М. К. Ярославский музей-заповедник (к 120-летию основания) // Краеведческие записки: Сборник / Ярославский историко-архитектурный музей-заповедник. Ярославль: Верхне-Волжское книжное издательство, 1984. С. 3–12.

Мейерович М. Г. У меня появилась мечта. Воспоминания / предисл. Н. П. Рязанцева. Ярославль: Александр Рутман, 2004. 284 с.

Полознев Д. Ф. Материалы к истории Ярославского музея-заповедника // Сообщения Ростовского музея. Выпуск XXII. Ростов, 2017. С. 96–129.

Романычева А. А. По местам минувших боёв [Об экспедиции Ярославского областного краеведческого музея в 1958 г.] // От Волги до Эльбы: Воспоминания ветеранов Ярославской коммунистической дивизии. Ярославль, 1963. С. 345–354.

Рязанцев Н. П. «Он открыл главную тайну Ярославля» (историк-краевед и музейный деятель Михаил Германович Мейерович) // Социальная история российской провинции: Материалы Всероссийской научной конференции. Ярославль, 2009. С. 301–311.

Рязанцев Н. П. «У меня появилась мечта...» (Письма М. Г. Мейеровича и Израиля) // XVII Золотаревские чтения: Материалы научной конференции. Рыбинск, 2018. 254–263.

Рязанцев Н. П., Рязанцева Т. В. Владимир Васильевич Лукьянов: страницы биографии (к 100-летию со дня рождения) // Нумизматический сборник. № 15. Москва, 2008. С. 36–45.

Ярославский художественный музей, 1919–1969 гг.: сборник документов и материалов / сост. И. Н. Котова. М.: Издательство «2К», 2013. 584 с.