В 2020 году исполнилось 50 лет с момента, когда советский «Луноход» успешно высадился на поверхность Луны и почти год проводил исследования спутника нашей планеты. Фотографии «Лунохода» облетели весь мир, аппарат стал самой узнаваемой технической новинкой 1970 года. Этому событию предшествовали десятилетия напряжённой работы конструкторов и учёных, череда успехов и неудач. Виртуальная выставка «Лунный триал» рассказывает об истории исследований естественного спутника Земли, а также о влиянии Луны на массовую культуру. При создании выставки использованы материалы из фондов Ярославского музея-заповедника, а также фотографии из общедоступных источников.

Луна — естественный спутник нашей планеты. Диаметр Луны — 3476 км (примерно в 4 раза меньше Земли), среднее расстояние до Земли — 384000 км. Температура на поверхности колеблется от −173 С° до +127 С°. Сила тяжести — в 6 раз слабее земной. Атмосфера практически отсутствует. Учёные считают, что Луна сформировалась из обломков, возникших в результате столкновения Земли с неизвестной планетой примерно 4,5 миллиарда лет назад.

Целенаправленные исследования Луны начались более 2200 лет назад на основе визуальных наблюдений. В то время считалось, что тёмные области на Луне — это водоемы, а светлые — суша. Так появилась традиция называть морями «темные» лунные зоны. В III веке до н. э. греческий учёный Аристарх Самосский на основе математических вычислений определил примерные размеры Луны и расстояние до Земли.

Во II в. до н. э. древнегреческий астроном, механик, географ и математик Гиппарх, называемый величайшим астрономом античности, определил наклон лунной орбиты относительно эклиптики, уточнил размеры Луны и расстояние до Земли.

В 1610 году Галилео Галилей с помощью телескопа с 32-картным увеличением впервые установил, что поверхность нашего спутника покрыта горами и испещрена углублениями.

Галилей воздержался от их наименования, однако в середине XVII века это начали делать другие астрономы. Именно в те времена возникла традиция называть лунные кратеры в честь знаменитых ученых, оставляя за «морями» право на возвышенно-поэтические титулы. Традицию заложили астрономы Франческо Гримальди и Джованни Риччоли, чья лунная карта была опубликована в 1651 году. Именно тогда появились названия лунных кратеров — Гиппарх, Тихо, Коперник, Архимед, а также море Дождей и море Спокойствия.

С середины XIX века, благодаря применению фотографии в астрономических наблюдениях, начинается новый этап исследований Луны. Одна из самых известных фотографий спутника Земли была сделана Льюисом Резерфордом в 1865 году, в это же время появляются подробные атласы лунной поверхности.

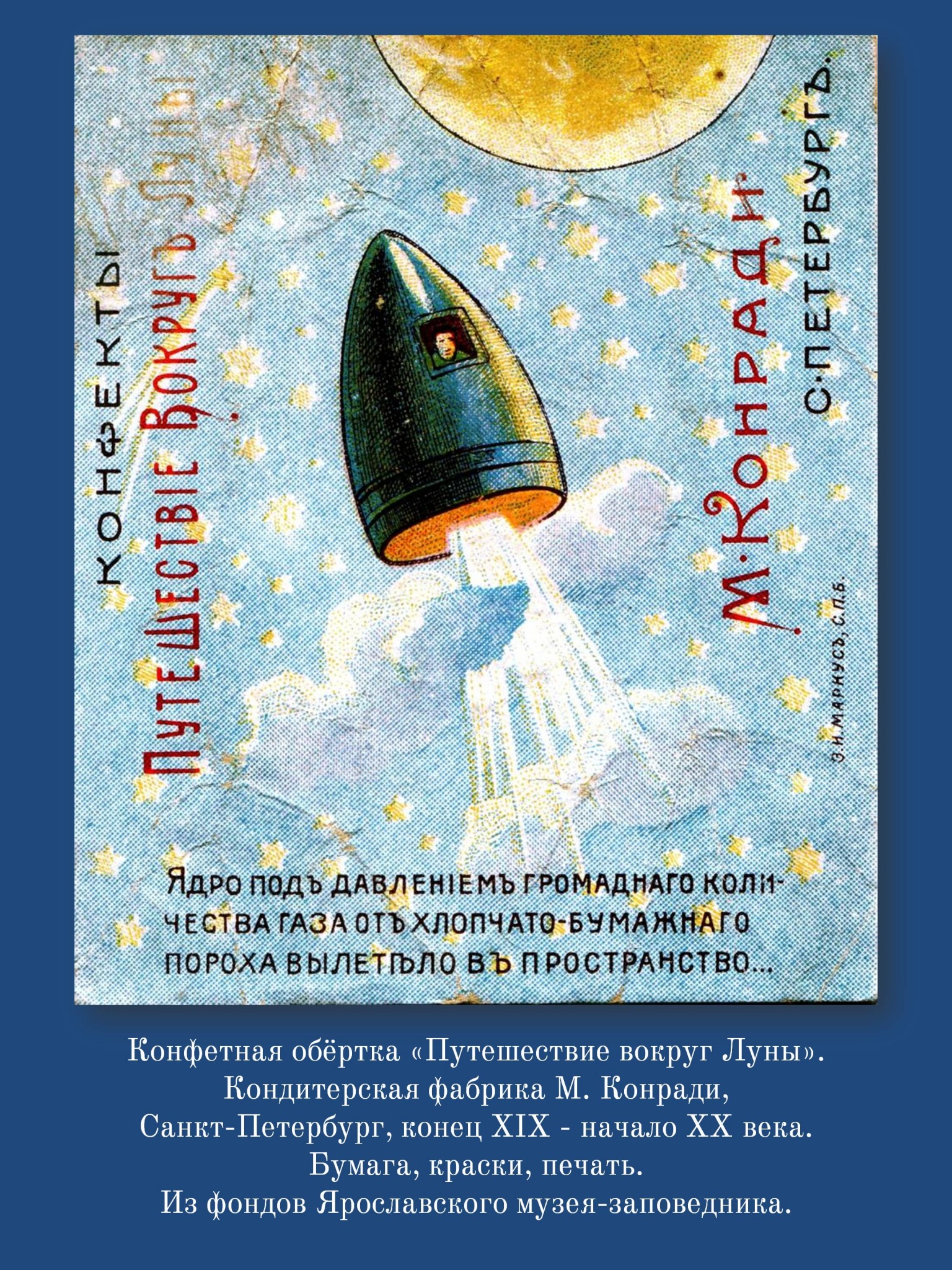

В конце XIX — начале ХХ века Луна вызывает всё больший интерес в обществе. Тема полёта на Луну обсуждается на лекциях и семинарах, выходит на подмостки театров. В 1902 году Жорж Мельес, основатель первой киностудии, снял первый в мире фантастический 14-минутный фильм «Путешествие на Луну». Изображения спутника Земли всё чаще появляются на самых разнообразных товарах народного потребления.

С наступлением эры космических полётов высадка на Луну превратилась из фантастической мечты в реальную цель. 2 января 1959 года в Советском Союзе был произведен запуск автоматической межпланетной станции (АМС) «Луна-1» — первого космического аппарата, отправленного в сторону Луны. Ставилась задача достижения станцией поверхности спутника Земли, но из-за ошибки в программе полёта станция прошла на расстоянии около 6000 километров от Луны, став первым в мире искусственным спутником Солнца. С помощью научной аппаратуры «Луны-1» были получены данные о радиационной обстановке и газовой составляющей межпланетного вещества в окололунном пространстве. В этом же году советская станция «Луна-2» достигла поверхности спутника Земли и оставила на ней вымпел с изображением герба СССР.

Уже через месяц станция «Луна-3» сфотографировала обратную сторону Луны, ранее недоступную для наблюдений. Первую мягкую посадку и фотографирование поверхности Луны также совершил советский аппарат «Луна-9» в 1966 году.

Изучение естественного спутника Земли впоследствии было продолжено с помощью советских автоматических станций серий «Зонд» и «Луна», а также американских — серий «Пионер» (Pioneer) и «Рейнджер» (Ranger).

В это же время в США разрабатывалась пилотируемая программа изучения Луны, получившая название «Аполлон» (The Apollo Program). 21 июля 1969 года в рамках лунной экспедиции корабля «Аполлон 11» американские астронавты Нил Армстронг (Neil Armstrong) и Эдвин Олдрин (Edwin Aldrin) первыми ступили на поверхность естественного спутника Земли. Всего по программе «Аполлон» на Луне побывало 12 астронавтов.

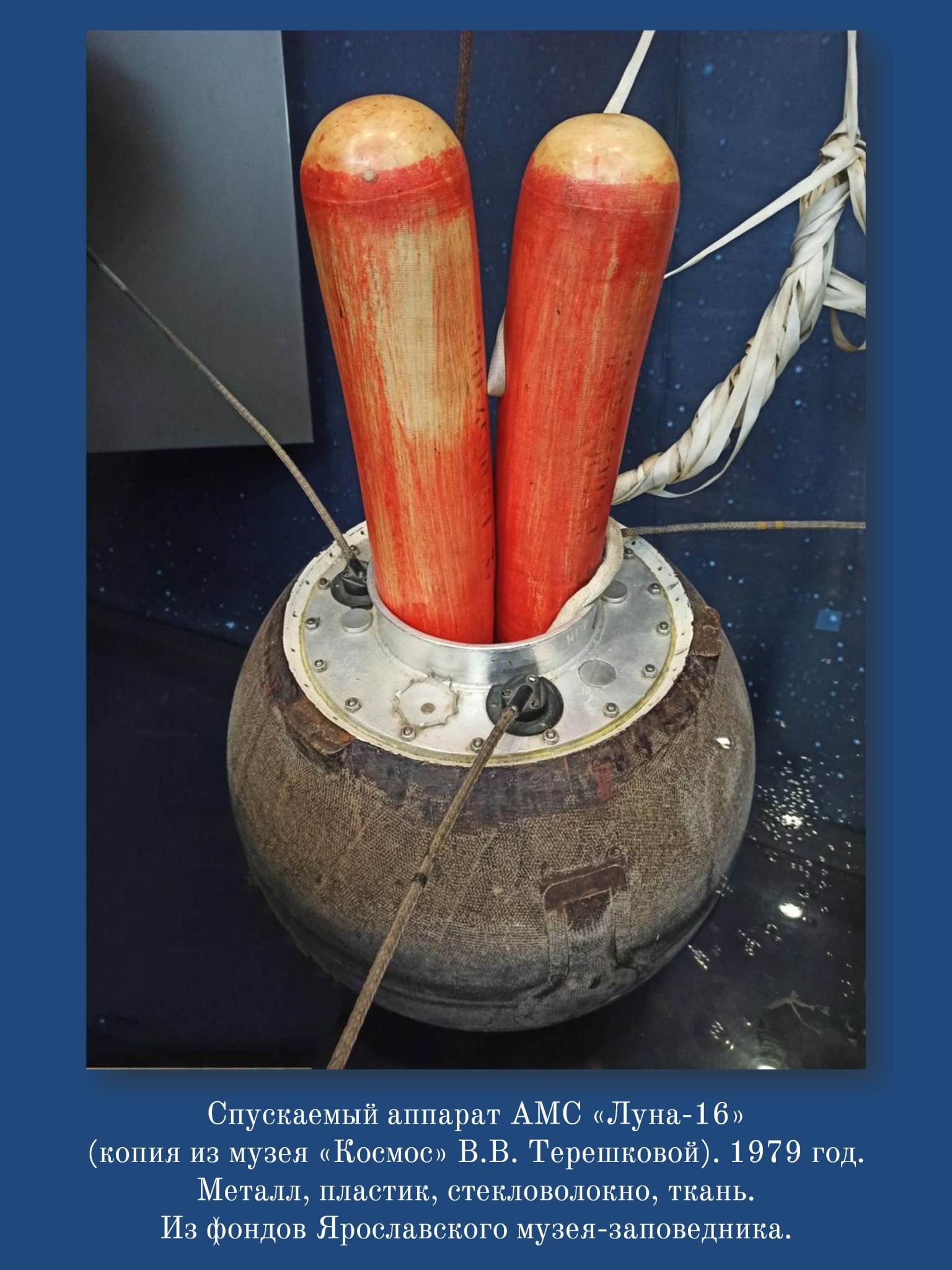

После успешной высадки американских астронавтов на спутнике Земли, в СССР было принято решение отказаться от дорогостоящей программы пилотируемых полётов к Луне. Все силы были брошены на запуски беспилотных исследовательских аппаратов. В этом направлении советским учёным и конструкторам удалось достичь серьёзных успехов. В 1970 году автоматическая межпланетная станция (АМС) «Луна-16» выполнила сложнейшую миссию по забору образцов лунного грунта и доставке их на Землю для исследований. Всего был получен 101 грамм лунной породы. Впоследствии две советские станции смогли повторить этот результат, доставив на Землю 55 и 170 граммов грунта. Важнейшим результатом миссий стало подтверждение теории о наличии на Луне воды в замороженном состоянии.

В 1970 году в СССР была запущена АМС «Луна-17», доставившая на Луну первый в мире планетоход «Луноход-1», который за 10,5 месяцев прошел расстояние в 10 540 метров, передал на Землю 211 лунных панорам и 25 тысяч фотографий. В 500 точках маршрута изучались физико-механические свойства поверхностного слоя грунта, в 25 точках проведён анализ его химического состава.

Управление «Луноходом» осуществлялось посредством радиокоманд с Земли. Команды передавали два дежурных экипажа, в состав которых входили водитель, оператор остронаправленной антенны, штурман, бортинженер и командир. Управлять аппаратом было сложно из-за задержки прохождения сигнала между Землёй и Луной, а также несовершенства видеоаппаратуры.

Распространено мнение, что планетоход был компактным. На самом деле при массе в 756 кг аппарат был сопоставим по размерам с легковым автомобилем.

«Луноход» проработал втрое дольше запланированного срока. Успех миссии был закреплён в 1973 году, когда на Луну был доставлен аппарат «Луноход-2», также успешно выполнивший программу исследований.

Программы освоения Луны были свернуты почти одновременно в СССР и США в середине 1970-х годов ввиду огромных денежных затрат. С этого времени целенаправленное изучение естественного спутника Земли космическими аппаратами практически не проводилось (7 запусков спутников с 1976 по 2009 год).

За последние 10 лет количество запусков аппаратов для исследования Луны резко возросло. В «лунную гонку», помимо России, США, Японии и Евросоюза, активно включились Индия и Китай. Китайское космическое агентство отправило на Луну два планетохода, которые продолжают работать и в настоящий момент. 16 декабря 2020 года успешно завершилась китайская беспилотная миссия по доставке лунного грунта на Землю.

В планах космических агентств — постройка обитаемой станции на орбите Луны, а позже — базы и космодрома на поверхности, добыча полезных ископаемых. Со временем Луна станет плацдармом для покорения других планет. Искренне хочется верить, что будущее, изображённое на картинах советских художников-фантастов, однажды станет реальностью.